Fotobuch selber machen - Ein weiteres DIY-Projekt

Stand 30.04.2024

Warum Fotobuch

Seitdem Mobiltelefone eine Kamera eingebaut haben, ist die Zahl gemachter Fotografien rasant gestiegen. Angeblich sollen in Deutschland durchschnittlich über 1000 Bilder in einem Mobiltelefon gespeichert sein. Man kann sich fragen: Welche Beziehung hat der „Telefonist“ zu seinen Bildern? Das ist schwierig zu untersuchen. Wie ich beobachte, scheint die Beziehung mehrheitlich eine „wischende“ zu sein: Die Bildseiten im Mobiltelefon werden eher weggewischt als sorgfältig umgeblättert, habe ich den Eindruck. Wird einem dies bewusst, entsteht vielleicht der Wunsch, die Bildersammlung physisch greifbar in der Hand haben zu können. Nun steht aber nicht jedem Fotografen eine Galerie zur Seite, in der seine Bilder betrachtet und auch angefasst werden könnten. Hier bietet sich das Fotobuch als mögliche Alternative an. In diesem Projekt beschreibe ich, wie ein solches Fotobuch realisiert werden könnte. Kommerzielle Erwartungen sollten wir allerdings mit diesem Projekt nicht hegen. Sehr selten wird ein Fotobuch ein Bestseller. „Während die Bildbände ein paar weniger Stars aus Mode- und Aktfotografie weltweit fünf- oder gar sechsstellige Auflagen erreichen mögen, kommt der Rest der Fotografen kaum je über eine als magisch erachtete Grenze von achthundert verkauften Exemplaren hinaus, oft sind es erheblich weniger“ (Freddy Langer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.10.2023, Nr. 252, S. 13). Ich möchte es daher hier bei einem rein privaten Liebhaberunterfangen belassen, das aber trotzdem mit einem Anspruch an die handwerkliche und ästhetische Qualität angegangen werden soll.

Zurück zum Fotobuch als Ausstellungsersatz. Am ehesten könnte ein gebundenes Portfolio dafür gelten. Doch schnell erkennt man, dass dies zwei Dinge sind, die vom Betrachter aus, sehr verschieden wahrgenommen werden. Der Unterschied liegt nicht mal in der Größe der Bilder. Berücksichtigt man den Betrachtungsabstand, so kann die wahrgenommene Größe in beiden Fällen ähnlich sein. Nein, Wände kreieren ihre ganz eigenen Bedingungen der Präsentation. Die Wände begrenzen einen Raum einer bestimmten Größe, in dem Bilder z.B. gruppiert werden können. In den Raum kann man eintreten, ihn überblicken, abschreiten, verlassen. In das Buch tritt man ein, indem man es aufschlägt. Und da stehen sich zwei Seiten gegenüber. Ein Fotobuch stellt ein eigenständiges Objekt dar mit eigenständigem Wahrnehmungsraum und eigenständigen Regeln. Anders als bei gehängten Bildern spielt hier auch die Typografie, die Haptik, gegeben durch das Papier- und Umschlagsmaterial sowie die Art der Bindung eine Rolle.

Es ist inspirierend zu betrachten, welche Vorstellungen, Aussagen und Inhalte in welcher Form verwirklicht wurden. Eine gute Adresse dafür befindet sich in Köln: Das PhotoBookMuseum. In den zahlreichen Ausstellungsorten, die eine Fotosammlung führen, wie z.B. das Museum Folkwang, das Fotografie Forum Frankfurt, das fotomuseum winterthur und vielen mehr, finden sich auch Bibliotheken und Museumshops in denen man inspirierende Fotobücher findet.

In diesem Aufsatz klammere ich die fotografischen Inhalte eines Fotobuches aus. Ich setze voraus, dass der Autor ein inhaltliches Konzept des Buches erarbeitet hat, d.h. die Bilder sind ausgesucht und der Text ist formuliert. Das Projekt ist bereit, mit den einfachen technischen und handwerklichen Mitteln realisiert zu werden, welche einem Fotografen zur Verfügung stehen. Im Lichte dieser Voraussetzungen werden wir jetzt die anstehenden, formalen Entscheidungen fällen. Die Werkzeuge und Hilfsmittel im Fotoatelier beschränken sich in der Regel auf ein Bildbearbeitungsprogramm (z.B. Photoshop), einen Fotodrucker (z.B. die Tintenstrahldrucker von Epson SureColor P-800/900 und Nachfolger), Cuttermesser, Stahllineal, Falzbein und, wenn das Konzept umfangreiche Textpassagen enthalten sollte, evtl. ein Layoutprogramm (wie InDesign oder Scribus). Wir wollen eine Bildersammlung gestalten, die man gerne anfasst, eine Bildersammlung über die man nicht wegwischt. …und für extravagante Ideen der Einbandgestaltung kann ja die Hilfe eines_r Buchbindemeister_in in Anspruch genommen werden.

Am Anfang: Überlegungen zum Konzept

Ein Fotobuch gestalten und anfertigen ist ein komplexes Projekt, das aus einer langen Folge von Entscheidungen besteht. Die einzelnen Entscheidungen sind oft voneinander abhängig, und daher wollen wir uns zuerst einen Überblick verschaffen. Dafür beginnen wir am besten am Ende: Was zuletzt gemacht wird, wollen wir zuerst überlegen.

- Buchkonstruktion. Von unserem Buch verlangen wir, dass es sich so aufschlagen lässt, dass die Doppelseiten flach liegen und auch so liegen bleiben, wenn das Buch aufgeschlagen wird. Das gelingt durch die traditionelle Einbandkonstruktion bestehend aus einem Buchblock mit den Seiten und einem Buchdeckel, beide mit einer passenden Mechanik ausgestattet. Der Block wird in den Deckel „eingehängt“, d.h. durch Kleben zum fertigen Bucheinband verbunden. Durch die Beschränkung auf oben erwähnte DIY-Hilfsmittel sind der typografischen Gestaltung des Deckels Grenzen gesetzt.

- Deckelmaterial. Die Mittel, die zur Verfügung stehen, führen zu der Entscheidung, Buchbinderleinen als Material zu wählen. Buchbinderleinen ist handwerklich gut zu verarbeiten. Gleichzeitig ist damit garantiert, dass der Deckel seine ursprüngliche Bestimmung, den Block gegen Beschädigungen zu schützen, erfüllt ist. Ein Ganzleinendeckel ist ästhetisch neutral und verträgt sich bei passender Farbe mit fast allen Inhalten. Über die typografischen Gestaltungsmöglichkeiten machen wir uns weiter unten Gedanken. Der Buchblock besteht aus Lagen, die mit Buchbinderzwirn zusammengenäht werden. Die Lagen ihrerseits bestehen aus den Druckbogen, die auf das Seitenformat gefalzt werden.

- Seitenformat. Dieses ergibt sich im Idealfall aus dem Inhalt der fotografischen Botschaft, der Stimmung der Bilder, des Temperaments des Fotografen, kurz, dem Kunstwollen des Autors. In der Realität wird der vorhandene Tintenstrahldrucker die Formatwahl einschränken.

- Papier. Ein wichtiger Faktor, der unbedingt berücksichtigt werden muss, ist die Laufrichtung des Papiers . Diese muss parallel zum Buchrücken, also der Falzseite, verlaufen. Papiere für den anspruchsvollen Tintenstrahldruck (FineArt Printing) sind mit einer speziellen Schicht ausgestattet, die ein Verlaufen der Tinte unterbindet. Sogenannte PE-Papiere, die mit einer Plastikfolie zwischen Tintenempfangsschicht und Papierträger ausgestattet sind, sind für die Buchgestaltung ungeeignet. Die Mehrzahl der gehandelten FineArt-Papiere ist einseitig beschichtet. In der Regel möchte man ein Buch mit Inhalt auf der linken und der rechten Seite gestalten. Das bedeutet, dass die Druckbogen vorne und hinten bedruckt werden können müssen. Die Auswahl an FineArt-Papieren, die beidseitig beschichtet sind, ist leider nicht groß. Oft tragen diese den Zusatz DUO im Namen. Die Mehrzahl hat eine matte Oberfläche. Unter diesen Papieren gibt es leider nur wenige, für die der Hersteller die Laufrichtung spezifiziert. Mir sind nur zwei Papiere von Hahnemühle bekannt, Photo Matt Fibre Duo 210 g/qm und Photo Rag Book & Album 220 g/qm. Beide Papiere sind beidseitig mit der Tintenaufnahmeschicht versehen, ersteres hat einen leicht gebrochenen, natürlichen Ton, das zweite ist etwas weißer, ist also leicht aufgehellt.

Ist die Laufrichtung nicht spezifiziert, so bleibt nur das Ausprobieren. Ein doppelseitig beschichtetes Papier hat nicht automatisch die Laufrichtung, die es für das aktuelle Buchprojekt qualifiziert. Auch kann man sich bei Tintenstrahlpapieren nicht auf die Regel verlassen, wonach die erstgenannte Papierdimension auf der Produktetikette die Kante bezeichnet, auf der die Fasern senkrecht stehen (also senkrecht zur Laufrichtung). Ein Händler hat mir gesagt, sie würden jeweils das Papier so konfektionieren und abpacken, dass am wenigsten Abfall anfällt. Je nach Charge können sich unterschiedliche Laufrichtungen ergeben. Die Angaben auf der Etikette der Schachtel seien davon aber nicht abhängig. Bei der Entscheidung welche Papiersorte am besten zum Buchinhalt passt, wird man daher kompromissbereit sein müssen. Ein weiterer Faktor, der bei doppelseitigem Druck beachtet werden muss, ist die Opazität des Papiers, denn man möchte nicht, dass das rückseitige Bild auf die Vorderseite durchschimmert. Mit 99% Opazität beim Hahnemühle Photo Rag Book & Album ist dies nicht zu erwarten. Außerdem weist dieses reine Baumwollpapier eine sehr angenehm anzufassende Oberfläche auf, die wirklich zum Blättern im Buch animiert. Habe kürzlich ein hellweißes, mattes Papier ausprobiert: madiaJET PhotoArt White Matt Duo 230 g/qm. Ich hatte Glück, obwohl nicht spezifiziert, wiesen die beiden DIN A3 Packungen die benötigte Breitbahn Laufrichtung auf. Die Opazität, ebenfalls nicht spezifiziert, ist mit 230 g/qm und einer Dicke von 0,3 mm so, dass kein störendes Durchschimmern zu bemerken ist. Beim Anfassen fühlt man, dass es kein Baumwollpapier ist. Dafür ist der Preis günstig.

- Seitenlayout. Seiten wurden schon im Mittelalter, lange vor der Erfindung des Buchdrucks, kunstvoll gestaltet; siehe etwa das Book of Kells, das um 800 entstanden ist. Die Anordnung der Elemente Text und Bild wurde sorgfältig ausgelotet und der menschlichen Wahrnehmung angepasst. Im Laufe dieser Entwicklung haben sich vor allem für die Textanordnung Regeln herauskristallisiert, welche auf eine gute Lesbarkeit zielen, die typografischen Regeln. Ein Fotobuch wird wohl hauptsächlich Bilder beinhalten. Kommen längere Texte ins Buch, so wäre es aus meiner Sicht angebracht, diese von den Bildern zu trennen, denn ein inhaltsreicher Text und ein anspruchsvolles Bild „sprechen“ auf verschiedene Weise zu unserem Bewusstsein und werden auf verschiedene Weise „gelesen“. Ich würde z.B. Text einheitlich auf der linken Seite platzieren und Bilder auf der rechten Seite. Für den Text können wir die typografischen Regeln für die Geometrie des Seitenspiegels anwenden. Typographische Regeln für reine Bildseiten sind ziemlich frei. Ein Bild wird ja nicht wortweise gelesen. Es wird sozusagen vom Auge in einer komplizierten Abfolge abgetastet. Der Betrachter sollte die jeweilige Seite unangestrengt auf sich wirken lassen können, ja er soll vielmehr in die Seiten hineingezogen werden. Wenn das gelingt, sprechen wir von Harmonie. Der Aufbau der Seiten soll also in diesem Sinne optisch harmonisch wirken, wenigstens sollte er aber aufgeräumt wirken. Nun ist optische Harmonie schwer zu fassen. Für die Gestaltung eines Textspiegels wurde dies untersucht und sogar mathematisch ausgedrückt. Zitat: (Jan Tschichold, Willkürfreie Maßverhältnisse der Buchseite und des Satzspiegels, Basler Papiermühle, Nachdruck, Basel 1992. Digitalversion des Originals in der Deutschen Nationalbibliothek, siehe auch M. Kohm, KOMA-Script, Lehmanns Media GmbH, Berlin, 2014, H. P. Willberg und F. Forssmann, Erste Hilfe in Typografie, Verlag Hermann Schmidt, Mainz, 1999) Das Layout eines Bildbandes ist jedoch weit offener, was mit der Verarbeitung von Bildern im Hirn zu tun hat. Wie weit diese Offenheit reicht, ist ersichtlich, wenn man sich mal eine Reihe aktueller Fotobücher betrachtet. Eine aktuelle Sammlung befindet sich z.B. im PhotoBookMuseum in Köln. In einer gut sortierten Buchhandlung findet man sicher auch interessante Beispiele. Viele Einsichten erhält man auch auf den Web-Seiten des PhMuseum Bristol und seinem Buchfestival, Books on Photography. Offensichtlich sind wir hier in einem Feld angekommen, in dem nicht nur inhaltliche Aussage und Raumgefühl miteinander ausbalanciert werden müssen. Es spielen auch Geschmacksfragen und Moden mit.

Konkretes Beispiel „Portfolio“

An dieser Stelle möchte ich konkret werden. Im Folgenden geht es um ein simples Projekt der Art, ein Portfolio eigener Arbeiten, eine kleine Reportage, eine Chronik, eine Erinnerung, etwas Persönliches, etwas Privates, oder eine kleine Geschichte als Fotobuch zu gestalten. Dementsprechend halten wir das Layout einfach und klar. Das wird auch unseren Druckprozess vereinfachen. Keep it simple.

- Format. Nach reiflicher Betrachtung wurde entschieden, das Projekt „Portfolio“ in Form eines Ganzleinenbandes im Seitenformat DIN-A4 auf Hahnemühle Photo Rag Book & Album 220 g/qm zu realisieren. Mit einem 17“-Epson-Drucker kann ein Druckbogen, der eine Doppelseite trägt, also DIN-A3, bedruckt werden. Hahnemühle spezifiziert für dieses Papier und Format „short grain – Breitbahn“, d.h. Laufrichtung entlang der kurzen Blattkante. Das passt gut, denn wir werden für das Buch den A3-Bogen entlang der kurzen Seite falzen, also dem späteren Buchrücken. Also, Seite A4, Druckbogen A3.

- Anzahl Bogen pro Lage. Eine Lage besteht aus einer Anzahl Bogen, die gefalzt und ineinander geschoben werden. Das gewählte Papier ist so dick, dass mehr als 2 Bogen pro Lage schwierig zu verarbeiten wären. Auch würde dies zu einer so großen Papierverdrängung führen, die dann im Drucklayout zu berücksichtigen wäre. Wir entscheiden uns daher für 2 Bogen pro Lage (resultiert in 4 Buchseiten).

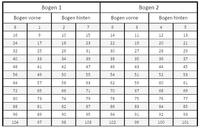

- Seitenabfolge für das Layout. Durch das Ineinanderschieben der zwei Bogen ergibt sich die Seitenabfolge, die in der Tabelle angegeben ist:

TABELLE DruckReihenfolge

- Größe und Platzierung der Bilder und ggf. Text. An dieser Stelle geht es um das typografische Konzept. Schon von Anfang an müssen wir bedenken, dass der Buchblock durch den Beschnitt an 3 Seiten je ca. 3 mm verlieren wird. Das ist besonders dann wichtig, wenn ein Bild bis zur Blattkante reichen soll.

Natürlich wäre das Layouten eines Buchprojekts eine Aufgabe, die normalerweise mit einem Layoutprogramm wie InDesign oder Scribus erledigt wird. Das ist dann fast unumgänglich, wenn unser Projekt an eine Druckerei übergeben werden soll. In diesem Falle müssten wir uns über die Methoden der Bewahrung der Farbinformation vom Bildschirm über den Offsetprozess zum gedruckten Bogen kümmern. Das ist ein Thema, welches in die Druckvorstufe reicht und auf das hier nicht eingegangen werden kann. Beschränken wir uns daher auf ein Layoutkonzept, das mit den Werkzeugen bewältigt werden kann, die uns Photoshop bietet. Wie oben dargestellt, gibt es gute Gründe, längere Textpassagen und Bilder räumlich getrennt auf eigenen Seiten zu platzieren. Mit dieser Entscheidung haben wir folgende Fälle der Aufteilung linke Seite – rechte Seite: T–T, T–B, B-B, B-T. Ich persönlich ziehe es vor, B-T zu vermeiden. Wir müssen daher nur drei Fälle betrachten.

Fall T-T: Das ist der Normalfall im Buchdruck. Der Text wird in ein Feld gesetzt, das „Satzspiegel“ genannt wird. Eine typografische Regel besagt, dass die Fläche des Satzspiegels ungefähr die Hälfte der Seitenfläche einnehmen sollte. Als „harmonisch“ wird unter Typographen die Villardsche Konstruktion der Seitenfläche angesehen, die für alle Papierproportionen funktioniert. Unabhängig vom Seitenformat werden dabei sowohl die Seitenhöhe, als auch die –breite in 9 Teile unterteilt. Die Teilung, die sich wie unten skizziert allein mit dem Lineal durchführen lässt, wird „harmonikaler Teilungskanon des Villard de Honnecourt“ genannt. Villard war Architekt und lebte in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die Frage nach der ästhetischen Gestaltung einer Textseite hat da neue Aktualität gewonnen wo es um einen automatischen Textsatz geht. Wer sich dafür interessiert findet in der Beschreibung des Programmpakets KOMA-Script von Markus Kohm eingehende Einsichten.

Die Schriftgröße wird dann so gewählt, dass in einer Zeile 65 – 70 Zeichen Platz finden. Welche Schriftart sich für welches Projekt empfiehlt möchte ich hier nicht beschreiben. Einen guten Einstieg dazu findet man im Büchlein von Hans Peter Willberg und Friedrich Forssmann, „Erste Hilfe in Typografie – Ratgeber für Gestaltung mit Schrift“, Verlag Hermann Schmidt, Mainz 1999.

Fall T-B: Wenn durchgehend einem Bild ein umfangreicher Text zugeordnet ist, so würde ich mich für ein „aufgeräumtes“ Layout entscheiden, den Text jeweils links in einem Satzspiegel, wie bei T-T, platzieren und das Bild auf der rechten Seite jeweils in einem Spiegel im Quadratformat, z.B. 175 mm x 175 mm. In diesem Spiegel können Hochformat-, bzw. Querformat-Bilder gesetzt werden. Wohin auf der Seite der Bilderspiegel platziert wird, ist Geschmackssache. Wenn der Text in einer relativ fetten Schrift gesetzt wird, so erscheint der Textspiegel dunkel. Der Bildspiegel müsste dieses „Gewicht“ ausbalancieren können. Das gelingt gut, wenn er mittig zum Textspiegel steht. Bei einer leichteren Erscheinung des Textspiegels wäre vielleicht eine Position über der Mitte möglich. Ausprobieren. Je nach Konzept könnte sich ergeben, dass der Satzspiegel jeweils nicht vollgeschrieben wird. Dann wirkt wohl ein oberhalb der Mitte angeordneter Bildspiegel etwas ausgewogener.

Fall B-B: Das wird wohl der Hauptfall bei einem Portfolio-Buch sein. In der Regel wird dann jeweils pro Buchseite ein Bild stehen: Bilderspiegel quadratisch wie oben. In diesen passen sowohl hoch- wie querliegende Bilder. In der Regel wird zum Bild ein kurzer Text, z.B. Bildtitel, Aufnahmedatum, o.ä. gedruckt werden. Diese Bildunterschrift würde ich möglichst weit vom Bild wegrücken, z.B. an den unteren Seitenrand. Aufgeräumt wirkt es, wenn diese Bildunterschrift und die Seitenzahl zusammen ein kleines Bildelement bilden. Ruhig ist es m.E. mittig zum Bildspiegel am unteren Seitenrand.

Falls doch ausnahmsweise mehrere Bilder auf eine Seite müssen, kann das Spiegelquadrat in eine Matrix mit identischen Sub-Spiegeln unterteilt werden, z.B. 2x2. Wenn das nicht reicht, so kann der Bildspiegel um eine Matrixzeile erweitert werden auf 3x2, 3 Zeilen und 2 Spalten. Das Matrixformat wirkt ruhig, wenn ein kleiner weißer Rand die Bilder die Bilder auf Abstand hält.

FIGUR HarmonikaleNeunerteilungNachVillard

Zurück zum Portfolio-Konzept. Wenn eine Doppelseite mit Bildern aufgeschlagen wird, so steht automatisch das Bild links, dem Bild rechts gegenüber. Ohne dass wir es wollen provoziert diese Betrachtungssituation in uns die Frage: Was haben die beiden Bilder für eine Beziehung zu einander? Anders als in einer Ausstellung, wo wir durch Gruppieren Beziehungen schaffen und sichtbar machen können, ist dies beim Buch durch seine Größe und den Betrachtungsabstand weitgehend festgelegt. Das linksseitige Bild sollte also mit dem rechts stehenden in einer Beziehung stehen. Die Beziehung kann formaler Natur sein oder inhaltlich, offensichtlich oder subtil. Indem der Betrachter die Beziehung aufschlüsselt, belohnt ihn sein Unterbewusstsein mit einer kleinen Portion Glückshormon. Falls wir ein Bild haben, dem eine Gegenüber-Beziehung fehlt, dann ist es m.E. besser, die Gegenseite leer zu lassen.

Für den „Spiegel“, in den die Bilder platziert werden, sind mir keine „Harmonieregeln“ bekannt. Schaut man sich gute Fotobücher an, so sieht man, dass der Bildinhalt die Platzierung bestimmt: Spannung im Bildaufbau kann durch die Seitengestaltung unterstrichen (z.B. Bild bis an den Seitenrand gezogen) oder neutralisiert werden (z.B. großzügiger weißer Rand).

- Bildspiegel. In einem Portfolio würde ich in der Regel Bilder im Hochformat gleichberechtigt neben Querformat präsentieren. Das heißt, in beiden Fällen sind die Bilder gleich groß. Die Bilder brauchen auch ausreichend Platz „um atmen zu können“. Ausreichend weiße Fläche um das Bild gewährleistet, dass nicht eine Seite die andere dominiert.

Es könnte sein, dass man ausnahmsweise ein Bild über eine ganze Doppelseite platzieren möchte. In unserem Falle eines handwerklich hergestellten Buches sollte man dieses doppelseitige Bild auf einem der inneren Bogen platzieren, dort wo der Heftzwirn verläuft. Diesen sieht man dann zwar, aber die linke und die rechte Bildhälfte geht nahtlos ineinander über. In unserem Beispiel wären das jeweils die Doppelseiten auf Bogen 2 hinten.

Zusammenfassend ergibt sich etwa die folgende Raumaufteilung eines DIN A3 Bogens:

FIGUR Seitengestaltung_Spieg-Bsp

Das Handwerkliche

Zu den handwerklichen Tricks und Stolperfallen gibt es einige gute Videos im Netz. Hilfreich sind z.B.:

- Die sechs Tutorials von "Windsaw"

- Die Serie der Buchbinderin Franja

- Die Serie der Buchbinderin „Heidi leimt“

Ich lasse mich auch gerne durch das Fachbuch von Fritz Wiese, „Der Bucheinband“, inspirieren. Ich habe die vierte, durchgesehene Auflage, die 1964 im Max Hettler Verlag Stuttgart erschienen ist, von einem befreundeten Buchbinder erhalten. Aktuell im Buchhandel ist die 7. Auflage.

BUCHBLOCK ANFERTIGEN

Hat man sich auf die Seitengestaltung festgelegt und Titelblatt, Schmutztitel, etc. gestaltet, so können die Bilder nach dem Schema der TABELLE DruckReihenfolge gedruckt werden. Die Druckbogen lässt man nun mindestens 24 Stunden trocknen und ruhen. Danach können die Bogen gefalzt (Baumwollhandschuhe ratsam) und zu den Lagen ineinandergeschoben werden. In unserem Beispiel sind das jeweils zwei Bogen, die ineinandergeschoben eine Lage ergeben. Den Lagenstapel presse ich jeweils für weitere 24 Stunden.

FIGUR PresseMitLagenstapel

Die Presse habe ich selber gebaut. Ich habe mir im Baumarkt zwei Multiplexplatten 250 mm x 400 mm (Birke oder Buche, Stärke 18 oder 21 mm) eine Gewindestange M8, Muttern, Sterngriffmuttern (alternativ Flügelmuttern) und Unterlagscheiben besorgt. Die Platten habe ich gebohrt, glatt geschliffen und mit farblosem Lack lackiert. Als Lack wählt man am besten einen wasserbasierten, der keine Lösungsmittel abdampft, die in das Papier eindringen könnten.

Bemerkung: Falzen oder Falten? Falzen bezeichnet falten mit Hilfe eines Werkzeugs, in diesem Fall ist das ein Falzbein. Wenn die Laufrichtung des Papiers entlang der Falzrichtung verläuft, gelingt das Falzen von Fotopapieren mit dem Falzbein bis zu einer Dicke von 0,3 mm. Wenn man sorgfältig vorgeht, können die oben erwähnten Hahnemühle- und mediaJET-Papiere mit dem Falzbein gefalzt werden. Stärkere Papiere, oder wenn die Laufrichtung quer zum Falz verläuft, müssen besser vor dem Falzen gerillt werden. Rillen kann man mit einem Tafelmesser, indem man statt die Klinge den gegenüberliegenden Klingenrücken benutzt.

Aber nochmals, Laufrichtung quer zum Falz ist ein NoGo! Beim Blättern werden immer mehr der querliegenden Fasern brechen und bald wird die Seite einreißen. Das Buch ist dann ruiniert.

Die Lagen sollen nun zu einem Block geheftet werden. Dazu wählen wir die Methode des „Fadenheftens auf Band“. Das baumwollene Heftband gibt es in verschiedenen Breiten. Ich verwende eines mit der Breite von 12 mm und ein Buchbinderzwirn aus Leinen der Festigkeit 30 Nm.

Als erstes müssen die Lagen mit einer Ahle vorgestochen werden. Dazu macht man sich eine Schablone, auf der die Lage der Einstiche markiert sind. Hier ein Vorschlag für vier Heftbänder bei einem Format DIN A4, d.h. Falzseitenlänge 296 mm.

FIGUR Vorstechschablone

Mit Hilfe der Schablone wird nun jede Lage von der Innenseite aus mit einer Ahle vorgestochen. Die Stechrichtung ist wichtig, denn so entstehen an der Falzaußenseite an den Löchern kleine Ränder, die später den Leim hindern, in die Falzinnenseite zu gelangen. Als Unterlage für das Vorstechen benütze ich eine 10 mm dicke Moosgummiunterlage. Im unten stehenden Bild ist diese mit dem Schablonenblatt, der Zwirnrolle, den Buchbindernadeln, einem Stück Bienenwachs und der Ahle abgebildet. Daneben ist der Vorstechvorgang zu sehen. Alle Lagen so vorstechen.

FIGUR HeftWerkzeugeVorstechen

Die vorgestochenen Lagen stapeln wir, die letzte Lage zuoberst. Man könnte jetzt noch auf die erste und letzte Lage das Vorsatz kleben. Ja, DAS Vorsatz ist ein Buchbinderbegriff. Man kann das Vorsatz aber auch nach dem Heften einkleben. Das Vorsatz sind die Seiten, die vorne und hinten auf den Buchdeckel folgen und werden nicht dem Buchblock zugerechnet, d.h. die Zählung der Buchseiten beginnt erst nach den Vorsatzseiten.. Das Vorsatz verbindet den Buchblock mit der Buchdecke. Das Vorsatzpapier wird beim Öffnen und Schließen des Buches mechanisch stark belastet und sollte daher von guter Qualität sein. Es gibt spezielles Vorsatzpapier. Ich bevorzuge dabei das gerippte, „Vergé“-Papier mit ca. 120 g/qm. Die Farbe sollte sich an den Papierton des Blocks oder an die Farbe der Buchdecke anpassen, kann aber auch damit kontrastieren, wenn sich das mit dem Inhalt verträgt. Selbstverständlich ist die Einhaltung der Laufrichtung parallel zum Falz äußerst wichtig. Was auch sehr wichtig ist: Das Vorsatzpapier sollte sich beim Kleben nicht wellen, denn es wird beim „Einhängen“ des Blocks großflächig mit Kleister „angeschmiert“. Es empfiehlt sich vorher auszuprobieren, wie sich das Papier verhält, wenn es angeschmiert wird. Ein gutes Vorsatzpapier ist durch eine hohe Dichte gekennzeichnet, also bei gegebener Grammatur kleine Dicke, d.h. kleines Volumen pro Gramm. Es kann auch günstig sein, ein Vorsatzpapier zu besorgen, das für Tintenstrahl- oder Laserdruck beschichtet ist.

Vorsatz herstellen

2 Bogen Vorsatzpapier in der richtigen Laufrichtung im Format eines Druckbogens (hier DIN A3) schneiden. In der Mitte falten. Die Vorsätze werden nun entlang der Faltseite, gedeckt durch einen Makulaturbogen hintereinander um 3 mm versetzt aufgelegt.

FIGUR Vorsatzankleben

Die nicht abgedeckten 3-mm-Streifen mit Buchbinderleim (ich benütze Planatol BB) bestreichen und die Vorsatzblätter ca. 2-3 mm hinter den Falz der ersten Lage, bzw. letzten Lage legen und mit dem Falzbein andrücken. Trocknen lassen und danach das überstehende Vorsatzpapier bündig zur Lage beschneiden. Als Schneideunterlage reicht ein Karton. Ich verwende eine spezielle Schneideunterlage aus Kunststoff, bei der die „Schnittwunden“ von selbst wieder ausheilen. Beim Karton bilden sich mit der Zeit Furchen, die, wenn man Pech hat, das Messer in eine ungewünschte Richtung führen können.

Wir wären nun bereit zum Heften. Dazu brauchen wir eine weiche Heftunterlage (z. B. Moosgummimatte), Zwirn, Bienenwachs, Heftband und Nadel. Die Lagen legen wir uns auf einen Stapel, die letzte Lage zuoberst, denn wir beginnen mit der letzten Lage.

FIGUR Heftmaterial

Als Nächstes schneiden wir uns die Heftbandstreifen zu (Länge jeweils Buchblockdicke plus 6 cm) und ein ca. 2 m langes Stück Zwirn, das wir über den Bienenwachsklotz ziehen. Dadurch wird der Zwirnfaden etwas steifer und haftet besser, wenn man knoten muss.

Heften der ersten zwei Lagen

Den Zwirn nun in die Nadel einfädeln und in der ersten Lage (welche ja die unterste Buchlage ist) von außen den Faden beim ersten Loch einstechen, beim nächsten Loch von innen den Zwirn nach außen führen. Jetzt den Faden um das erste Heftband führen und gleich beim nächsten Loch wieder in die Lage hinein, und so weiter bis zum Ende der Lage. Jetzt holen wir die nächste Lage und führen den Faden in analoger Weise zurück zum anderen Lagenende. Dabei müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht versehentlich ein Heftband mitvernähen. Diese müssen sich frei unter dem Heftzwirn hin- und herziehen lassen. Jetzt liegen der Zwirnanfang und das Ende einander gegenüber. Bevor wie diese beiden Enden verknoten, ziehen wir den Zwirnfaden auf der Innenseite der Lagen vorsichtig straff. Verknoten durch zwei einfache Schlaufenknoten.

FIGUR HeftenErsteLagen

Heften der weiteren Lagen und verfitzen

Wir nehmen die nächste Lage vom Stapel (Seitenfolge verifizieren!) und führen den Faden in der nun gewohnten Weise ans andere Ende. Hier straffen wir den Faden wieder und verfitzen das Ende mit der darunterliegenden Lage. Wichtig ist, dass der einfache Knoten so verfitzt, d. h. verknotet wird, wie im unten stehenden Bild gezeigt ist. In dieser Weise werden alle übrigen Lagen angefügt.

FIGUR Verfitzen

Anfügen eines neuen Fadens

Irgendeinmal wird der Zwirnfaden zu Ende sein und wir müssen ein neues Stück anknoten. Das geht mit dem Weberknoten am besten dort, wo der Faden aus der Lage heraustritt, bei einem Heftband. Da kann der Knoten gut versteckt werden. Der Knoten sollte keinesfalls innerhalb der Lage sichtbar sein, das wäre unschön.

FIGUR Weberknoten

Heften der letzten Lage und Beschnitt, Kapitalband und Heftgaze

Am Ende der Letzten Lage wird einfach zweimal verfitzt. Der Buchblock ist jetzt geheftet. Nun spanne ich den Block in die Presse, wobei der Blockrücken einige Millimeter vorsteht. Nun sollten die Heftbänder angezogen werden, so dass sie ganz straff unter dem Zwirn liegen. Jetzt vorsichtig von innen nach außen den Blockrücken, die Fadenenden und die Durchstichlöcher reichlich mit Leim bestreichen und in der Presse trocknen lassen. Der Block ist jetzt so stabil, dass er beschnitten werden kann. Ich gehe dafür jeweils zu einem Buchbinder oder einem guten Copyshop und lasse mir die drei Seiten (Kopf, Fuß, Front) des Blocks mit dem Motormesser beschneiden. Man kann diese drei Seiten auch selber mit Schmirgelpapier begradigen. Richtig gemacht kann so ein schöner, sogar glänzender Schnitt erreicht werden, was aber mächtig Geduld, Erfahrung und Gespür erfordert. Ohne Staubabsaugvorrichtung ist es aber nicht ratsam.

FIGUR BlockrueckenGeheftet

Bemerkung: Ich beschreibe hier die Herstellung eines Buches mit „geradem Rücken“. Alternativ könnte man ein Buch mit „rundem Rücken“ machen. Dann müsste jetzt der Buchrücken rund geklopft werden. Bei der Stärke des Fotopapiers von ca. 0,3 mm und über 200 g/qm gelingt das Rundklopfen nur sehr schwer. Jemand ungeübtes, wie ich, würde dabei den Block mehr beschädigen als runden.

Nun werden am Kopf- und Fußende des Rückens die Kapitalbändchen angebracht. Ich benutze ein industriell gefertigtes, das ich 2 cm länger als die Buchblockdicke abschneide und anklebe. Nach dem Trocknen kann das überstehende Band bequem mit der Schere bündig abgeschnitten werden.

FIGUR BlockKapitalbandGaze

Auf das Kapitalband könnte wohl verzichtet werden, denn es spielt für die „Buchmechanik“ keine Rolle. Es hat die Aufgabe zu verhindern, dass Staub zwischen Buchdeckel und –block eindringen kann, wenn das Buch lange unbenutzt im Regal steht. Außerdem hat es eine lange Tradition und sieht gut aus. Der Buchbinder ist sicher gerne bereit, ein Stück in der gewünschten Farbe abzutreten.

Der Block wird via die Heftbänder mit dem Buchdeckel verbunden. Um diese wichtige Verbindung zu verstärken fügen wir noch eine Heftgaze dazu. Es gibt ein- und mehrfädige Heftgazen. Ich benutze hier eine 3-fädige, da der Block mit fast 200 Seiten über 2,5 kg Masse aufweist. Die Gaze wird so zugeschnitten, dass die 3 Kettfäden senkrecht zum Rücken verlaufen. Sie sollte an Kopf und Fuß bis zu den Kapitalbändern reichen und links und rechts jeweils etwa 4 cm überstehen. Dieses Stück wird mit reichlich Leim auf den Buchrücken geklebt. Dabei die Gaze gut über den Rücken spannen und Leim einmassieren. Trocknen lassen.

FIGUR BlockrueckenMitGaze

Nach dem trocknen werden die überstehenden Heftbänder und die Gaze auf gleichen Überstand (20 – 25 mm) geschnitten und mit dem darunter liegenden Vorlagepapier verklebt. Hier Leim sparsam anwenden. Diese Verbindung ist mechanisch nicht wichtig. Zuviel Leim lässt nur das Vorlagepapier wellen.

Falls die Kapitalbänder noch überstehen, diese mit der Schere bündig zum Block abschneiden.

Ich spanne den Block nun wieder in die Presse und lasse ihn gut durchtrocknen. Der Block wäre jetzt fertig.

DECKE ANFERTIGEN

Wichtig: Bei allen Materialien auf die Laufrichtung parallel zum Buchrücken achten! Die Buchdecke besteht aus den Buchdeckeln aus Graupappe (Buchbindergraupappe, ca. 2 mm dick), einem Überzug (Buchbinderleinen), einer Rückeneinlage und einem Verbindungsstreifen Einlage-Deckel aus einem biegeresistenten Material, z.B. „Shirting“.

Wir beginnen mit dem Zuschneiden der Deckel und der Einlage. Den Deckel lassen wir an Kopf und Fuß des Blocks 3 mm überstehen, an der Breite halten wir uns an die Blockbreite. Die Breite trimmen wir dann später genau. Die Schnittkanten der Pappe breche ich danach mit 240-er Schleifpapier. Die Einlage und ihre Kaschierung schneiden wir so lang wie die Deckel und so breit wie der Buchblock dick ist. Als Material für die Einlage benutze ich einen dichten Bristol-Karton, ca. 1 mm dick (jedes dichte und steife Kartonmaterial ist OK) und als Kaschierung klebe ich ein ca. 100 g/qm-Papier (Vorsatzpapier OK) dazu. Die kaschierte Einlage kleben wir jetzt mittig auf den Shirting-Streifen; die Ränder mit dem Falzbein runterdrücken. Nach dem Trocknen kleben wir die geshirtete Einlage an die Deckel; dabei die Falzbreite und die Orientierung (Graupappe oben-Einlage unten) beachten, siehe Skizze.

FIGUR Deckelkonstruktion

Nun legen wir den Buchblock in die gefaltete Rohdecke, rücken den Block in die Mitte und drücken ihn vorsichtig gegen die Einlage im Rücken. In dieser Position schlagen wir die Decke auf.

FIGUR BlockAufRohdeckel

Wir sehen nun unter dem Block den Überstand des Deckels und können anzeichnen, was zu viel übersteht. Der Überstand an der Längsseite sollte etwa 3-4 mm betragen, also etwa 1 mm mehr als an den Kopf- und Fußseiten. Deckel auf die ermittelte Breite schneiden.

FIGUR BuchdeckelTrimmen

Die Rohdecke kann jetzt überzogen werden. Als Material für den Überzug wähle ich Buchbinderleinen in passender Farbe. Die Oberfläche sollte nicht zu glatt sein, denn darauf würde man jede Unregelmäßigkeit sofort sehen. Am unempfindlichsten gegenüber Anfängerfehlern ist eine Rohleinen-Oberfläche. Buchbinderleinen ist jeweils mit einer Papierschicht kaschiert. Auch da ist es wichtig, die Laufrichtung zu respektieren. Diese sollte parallel zum Buchrücken verlaufen. Die Rohdecke dient als Schnittmuster. Wir geben rundherum 15-20 mm als jeweiligen Überstand dazu. Wenn später beim Leimen etwas schief gehen sollte, haben wir so etwas Reserve und könnten noch korrigieren.

Kleber für den Überzug und das Einhängen.

Weiße Dispersionskleber, wie z. B. Planatol BB, trocknen rascher als dem Ungeübten bei so großflächigen Arbeiten lieb ist. Um beim Kleben des Überzugs, und dann danach beim „Einhängen“ des Buchblocks in die Decke, etwas gemütlicher vorgehen zu können, mixe ich mir auf Anraten eines Buchbinders ein spezielles Kleber-Kleister-Cocktail bestehend aus 1 Volumen-Teil Tapetenkleister und 1 Volumen-Teil Weißleim (z.B. Planatol BB), die ich gut miteinander verrühre. Je mehr Kleister desto mehr Zeit kauft man sich. Ich mixe jeweils nur gerade so viel, wie ich brauchen werde. Reste dieser Mixtur lassen sich in gut verschließbaren Marmeladengläser etwa 1 Woche aufbewahren.

Bemerkung: Tapetenkleister besteht aus Methylzellulose, aber man kann auch Kleister aus Weizenstärke (in der Schweiz „Fischkleister“ genannt) verwenden. Beides sind organische Materialien, die, mit Wasser angerührt, sehr anfällig für Bakterien- und Pilzbefall sind. Dispersionsleime wären das auch, aber die besseren sind durch Zusätze haltbar gemacht, was dann auch den Cocktail haltbarer macht. Falls man Reste davon wiederverwenden möchte, vorher daran riechen. Faulig riechende Klebermischungen sofort entsorgen.

Rohdecke überziehen

Das kann man auf zweierlei Wegen bewerkstelligen: Den Überzug mit Leim bestreichen, „beschmieren“ im Buchbinderjargon, und die Decke darauf auflegen, oder die Rohdecke mit Leim beschmieren und auf den Überzug legen. Buchbinder machen das auf die erste Weise. Ich habe beides versucht. Trotz guter Anleitungen landeten meistens Leimreste von meinen Fingern auf die Leinwand, oder die Leinwand hat sich zusammengerollt oder es hat Blasen im Überzug gegeben, die sich nicht hinausstreichen ließen.

Darauf habe ich es auf die andere Weise versucht. Zuerst habe ich die eine Seite des Rohdeckels angeschmiert. Da dieser aus einer festen Pappe besteht, rollt sich nichts und man kann in Ruhe die Hände abwischen und die Position auf dem Überzug finden. Man legt in Ruhe ab, dreht das Stück um und streicht mit dem Falzbein die Blasen an den Rand und weg. Aufpassen: Empfindliche Überzugsmaterialien können dabei glänzende Spuren bekommen; vielleicht ein Blatt Papier dazwischen legen. Nun hat man eine Fläche, die Innenseite des angepappten Buchdeckels, an der man das Werkstück bequem auf der Unterlage festdrücken kann. Nun hebe ich den bereits angeleimten Deckel ein wenig vom Überzug ab, beschmiere darunter und daneben ein wenig mehr als die Fläche des Rückens. Dann lege ich den Deckel auf die beschmierte Fläche, drehe das Werkstück um und drücke mit dem Falzbein den Überzug in den Falz. Auch hier: Bei empfindlicher Oberfläche ein Papier dazwischen legen, sonst glänzt danach der Falz unschön. Dann kann der Rest des Überzugs angeleimt und glatt gestrichen werden. Jetzt nochmals den Falz mit dem Falzbein bearbeiten.

Nun müssen noch die Überstände des Überzugs, die „Einschläge“, umgeschlagen und angeleimt werden. Dazu schneidet man die Ecken schräg ab, aber nicht bündig zur Kartonecke. Man lässt gut eine Kartondicke stehen. Damit formt man dann eine Tasche, in die man die Kartonecke versteckt, „einknipst“; siehe hier.

Nun wird einer der langen Einschläge angeschmiert, kurz antrocknen lassen und umgeschlagen. Dabei arbeitet man am besten am Tischrand und zieht den Einschlag mit der Hand straff über den Deckelrand. (Man kann für diesen Arbeitsgang wieder mit dem reinen Dispersionskleber arbeiten.) Dabei aufpassen, dass kein Leim von der Hand auf die Deckelvorderseite gestrichen wird. Immer einen Lappen in der Nähe haben oder an den Hosen den Leim abwischen. Vielleicht wäre eine Arbeitsschürze ratsam.

Nach dem Einschlagen, mit dem Falzbein die Ecken einknipsen. Nun die gegenüberliegende Kante einschlagen, anknipsen und danach die kurzen Seiten. Die Buchdecke ist nun fertig und kann trocknen. Sie wird sich dabei ein wenig verziehen, da die Pappe noch keine Gegenkaschierung bekommen hat. Man könnte den Deckel zwischen zwei Bretter legen und beschweren. Bei mir war dieser Effekt aber nicht so groß, dass er nicht beim Einhängen verschwunden wäre.

Ich möchte jeweils erkennen können, was die Vorderseite des Buches ist, ohne es aufschlagen zu müssen. Daher versehe ich jetzt die Vorderseite des Buches mit einer Titeletikette oder einem passenden, charakteristischen Symbol, das zum Buch passt. Für die Etikette presse ich mit einem Holzklötzchen eine in der Größe passende Vertiefung in den vorderen Deckel. Das Symbol drucke ich als Linolschnitt oder gesprayt durch eine Schablone auf die vordere Deckelseite. Mit der Hilfe eines Buchbinders kann auch ein Titeltext auf den Deckel geprägt werden.

BUCHBLOCK EINHÄNGEN

Vorbereitung

Beim Einhängen wird jeweils die äußere Vorsatzseite mit Leim angeschmiert. Das Vorsatzmaterial dehnt sich dabei 1-2 mm quer zur Laufrichtung aus. Daher schneide ich auf der ersten Vorsatzseite auf der Längsseite 2 mm ab, vorne und hinten.

Um zu verhindern, dass beim Anschmieren des Vorsatzes Leim auf die darunter liegenden Blockteile gelangt, werde ich ein Blatt Schutzpapier zwischen die Vorsatzlage legen – irgendein ausreichend großes Abfallpapier. Dieses bereite ich jetzt vor.

Nach dem Einhängen wird das Buch in die Presse gelegt. Damit dann keine Feuchtigkeit aus der Deckelzone in den Buchblock diffundiert lege ich ein Blatt Back- oder Butterbrotpapier unter die Deckel. Diese Blätter bereite ich jetzt vor.

Danach lege ich den Block in die Decke. Verifizieren, dass der Buchanfang auch unter der Vorderseite der Decke liegt. Den Block positioniere ich mittig in der Decke und drücke ihn gegen den Rücken. So lege ich das Werkstück in die Presse und warte eine Nacht. So bereitet sich das Buch auf das Einhängen vor, aber auch ich, denn das Einhängen muss man entspannt angehen.

Es ist empfehlenswert, alle Manipulationen vorher trocken durchzuspielen. Es sollte keine Bewegung zu viel oder grundlos erfolgen. Es besteht sonst die Gefahr, dass Leim auf die schöne Seite der Buchdecke gelangt, wobei hässliche Flecken entstehen. Um nicht überrascht zu werden sollte man auf jeden Fall ausprobiert haben, wie das Vorsatzpapier auf das Anschmieren reagiert. Das Papier rollt sich beim Anschmieren ein, wenn die obere Papierschicht aufquillt und sich gegenüber der unteren ausdehnt. Falls der Leim schnell trocknet, bleibt die Rolle und man hat verloren. Wenn hingegen der Leim etwas flüssiger ist, kann die Feuchtigkeit durch den Papierfilz auf die andere Seite gelangen. Dann dehnt sich auch die Unterseite aus und das Papier legt sich wieder flach und der Deckel kann zugeklappt werden. Es ist also ratsam, das Verhalten des Vorsatzpapiers vorher zu testen. Gegebenenfalls sollte ein Leimcocktail mit größerem Kleisteranteil verwendet werden. Wenn man ein ungeeignetes Vorsatzpapier verwendet hat, dann merkt man es hier rechtzeitig.

Einhängen

Am anderen Morgen: Wieder den Block in die Mitte positionieren und den Blockrücken gegen den Deckelrücken drücken; auf die vorbereitete Arbeitsfläche legen. Der Block sollte jetzt so wie im endgültigen Buch daliegen. Jetzt darf nichts mehr verrutschen!

Der Leimcocktail, der Leimpinsel, etc. liegt bereit. Den Buchdeckel abheben und unter die erste Vorsatzseite das Schutzblatt schieben.

FIGUR BereitZumEinhängen

An dieser Stelle ist es ratsam, sich die Videos über das Einhängen nochmals anzuschauen und durchzuatmen.

Das Vorsatzblatt von innen nach außen anschmieren, dabei mit zwei Fingern den Block runterdrücken, konzentriert und ruhig bleiben, auch wenn es nicht rund läuft. Jetzt das Schutzblatt rausziehen, mit der einen Hand den Deckel hochklappen und den Rückenteil gegen den Block drücken, dabei gleichzeitig mit der anderen Hand den Block an der Längsseite gegendrücken. Den Deckel auf das angeschmierte Vorsatzblatt fallen lassen. Deckel andrücken, auffalten und mit Falzbein glattstreichen. Vor allem die Falzseite mit der Heftgaze gut andrücken, denn hier findet die mechanische Verbindung Block-Decke statt. Deckel mit Brettchen zudecken, beschweren und einige Minuten trocknen lassen bevor dann die andere Seite in gleicher Weise bearbeitet wird.

In den Vorsatzlagen vorne und hinten wurde mit dem Leim Feuchtigkeit eingebracht. Diese Feuchtigkeit sollte aber nicht in den Buchblock diffundieren. Daher werden jetzt die vorbereiteten Backpapiere als Diffusionsbarrieren unter die beiden Deckel gelegt. So kann nun das Buch in die Presse gelegt werden und in Ruhe austrocknen. Fertig.

FIGUR Endpressung

Bemerkung gerader vs. runder Buchrücken: Beschrieben ist hier das Einhängen eines Buches mit geradem Rücken. Das Einhängen eines Buches mit rundem Rücken wäre handwerklich weniger knifflig, denn ein runder Rücken wird normalerweise gehülst. Die Hülse erleichtert das Einhängen, denn daran kann die Decke geklebt werden, bevor die Deckel angeschmiert werden.

Ein Buch mit geradem Rücken kann aber leider nicht gehülst werden. Der gerade Rücken bleibt im Gegensatz zum runden Rücken beim Aufschlagen des Buches gerade, und die Hülse würde nun unweigerlich aufreißen. Da aber das Runden des Buchblocks bestehend aus unserem starken Fotopapier außerhalb meiner handwerklichen Fähigkeiten liegt, habe ich mich für den ungehülsten, geraden Buchrücken entschieden. Bei einem runden Rücken müsste die Einlage dann aus einem entsprechend biegsamen Material angefertigt werden, damit die Mechanik mit der Hülse dann auch funktioniert.

Zusatzinfos:

Buchbindermaterial in Bastlermengen ist erhältlich bei Boesner. Boesner unterhält in Deutschland und der Schweiz verschiedene Läden und einen Onlineshop.