Bemerkungen zum Tintenstrahl-Schwarz-Weiß-Druck

EINLEITUNG

Kein Zweifel, das Schwarz-Weiß-Bild steht am Anfang der Fotogeschichte und hat bis heute nichts an Bedeutung verloren. Fotografiert wird heute digital und die Bilder werden gepostet – wirklich?

Es sind nicht nur die alten Veteranen, die den wunderbaren Abzügen auf Barytpapier nachtrauern. Alle, die einen solchen Abzug in den Händen hielten, haben mit Überraschung festgestellt, welch eigenartige Empfindungen ein Bild auf diesem Material auslösen kann. Es ist daher folgerichtig, dass auch digital hergestellten Bildern diese besondere Ausstrahlung verliehen werden soll. Das hat nichts mit nostalgischer Verklärung alter Technik zu tun, wie z.B. das Hineinrechnen von Filmkorn in ein scharfes Digitalbild, um den „Look“ eines Analogabzugs zu simulieren, und das Papier als Bildträger simuliert weder Vergangenheit noch Zukunft. Das Papier ist das Medium, das im Moment wirkt, das dem Bild einen Träger gibt, so dass es in die Hand genommen werden kann. Das Papier wirkt auf meinen Tastsinn und auf den Augensinn durch das Licht der Umgebung. Die Industrie bietet heute für die Herstellung digitaler Abzüge eine Vielzahl von Papieren an, auf die mit entsprechenden Geräten die digitale Bildinformation übertragen werden kann.

Die Übertragung von digitalen Bildpixeln auf Papier begann so um 1960 mit einem Patent von Helmut Hertz von der Universität Lund für einen kontinuierlichen Tintenstrahl Prozess, das dann von Iris Graphics lizenziert wurde und in ihren Iris-Druckern (https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_printer) für die schnelle Herstellung von Prepress-Kontrollabzügen mündete. Graham Nash erzeugte damit Abzüge seiner Bilder und Jack Duganne (http://www.duganne.com) verlieh diesem Verfahren den Namen „Giclée“, weil er dachte, dass dieser in der Kunstwelt einen wertigeren Eindruck vermittelt, als eine Bezeichnung in der die digitale Herstellungsweise direkt erkennbar ist. Giclée-Print sieht man noch hier und dort in Ausstellungen. Interessanterweise hat sich aber in der Kunstwelt immer noch keine allgemein akzeptierte Bezeichnung für digitale Tintenstrahldrucke etabliert. Die technische Entwicklung schritt weiter. Heute haben Canon, Epson, hp und andere die Technik soweit gebracht, dass der digitale Kunstdruck auch für ambitionierte Amateure erschwinglich ist und auf einem Schreibtisch Platz hat. (https://www.stansherer.com/Iris_2.htm). Es ist nun auch dem Enthusiasten möglich, für eine überschaubare Investition Schwarz-Weiß-Abzüge zu erstellen, die qualitativ einem Abzug auf dem legendären Brovira-Papier nicht nachstehen, bei matten Papieren diese m. E. sogar übertreffen können. Die Technik für eine funktionierende, digitale Dunkelkammer existiert also. Um aber „Fine-Art-Qualität“ zu erreichen, sind wie in der analogen Technik auch, einige Hürden zu übersteigen.

Wenn Bildinformation digital vorliegt, hat man eine fast unbeschränkte technische Kontrolle über die Prozesse die man in der analogen Ära Bildentwicklung und Vergrößerung nannte. Durch digitale Prozeduren kann das Bildergebnis in weiten Grenzen gestaltet werden. Umso wichtiger ist dabei aber, dass man eine präzise Vorstellung hat, wie zuletzt das Bild aussehen soll, oder wie Ansel Adams einmal bemerkte: „You don’t take a photograph, you make it” ( https://www.dpreview.com/videos/7587024559/ansel-made-photographs-he-didn-t-take-them-an-interview-with-jeanne-adams). In diesem Aufsatz wird ein Weg dargestellt, wie diese Vorstellung auf dem Papier realisiert werden kann. Meine Erfahrung zeigt, dass es auf diesem Weg keine Abkürzungen gibt. Wie immer bei einem Weg, ist der Einstieg wichtig, also zuerst das Erste:

DIE DIGITALE DUNKELKAMMER

Am Anfang steht die „Dunkelkammer“. Wie in der analogen Fotowelt, werden in der digitalen Dunkelkammer die Bilder entwickelt und vergrößert, d. h. gedruckt. Über die dazu erforderlichen Gerätschaften nur soviel: Die digitale Dunkelkammer besteht aus einem für die Bildbearbeitung ausgestatteten Rechner, einem kalibrierten Monitor mit großem Gamut und interner LookUpTable (interne LUT), einem Tintenstrahldrucker und einem Fotometer. Eine gute Übersicht über die Monitorkalibrierung findet man hier.

Trotzdem eine kleine Ergänzung zum Thema Rechnerausstattung: Photoshop lastet bis auf wenige Filter nur einen CPU-Kern aus. Für die Bildbearbeitung reicht also eine 4-Kern CPU völlig aus. Wichtiger als die Zahl der Kerne sind die Taktrate, ein ausreichend großer Arbeitsspeicher (>=16 GB) und eine Grafikkarte/Treiber + Monitor, welche die 10 Bit-Farbdarstellung unterstützen, z. B. Eizo Color Edge Monitore und Nvidia Quadro Grafikkarten.

Die Entwicklung von Bildern im RAW-Datenformat nehme ich in Capture One Pro vor, und für die Bildbearbeitung benutze ich Photoshop. Es gibt aber auch andere Programme. Auch mit solchen, die nichts kosten, wie z.B. Gimp, oder Darktable können ausgezeichnete Resultate erzielt werden. Die Bildbearbeitung sollte in einem Raum mit gedämpftem Licht erfolgen, so dass die Monitordarstellung nicht durch zu helles Umgebungslicht gestört wird. Für die Bildbeurteilung – auch für Schwarz-Weiß-Drucke – ist eine Umgebung mit kontrollierter Lichtfarbe und -stärke ratsam. Ich habe mir dafür eine Möbelnische mit weißen Wänden (Bariumsulfat/Blancfix-Farbe - www.kremer-pigmente.com; möglichst keine Titandioxid-Dispersion aus dem Baumarkt) gezimmert und mit einer D50 Normlicht-Leuchtstoffröhre von Just ausgestattet (https://www.just-normlicht.com/de/productgroup.html?id=46). Dementsprechend wird auch der Monitor-Weißpunkt auf D50-Licht kalibriert und das Spektralphotometer i1Pro ermittelt Reflexionsdaten bewertet auf D50-Beleuchtung.

LEITMOTIV --

VORAUSSETZUNGEN ZUM GUTEN DRUCK

UND BEMERKUNGEN ZUR LICHTFARBE

Es geht hier nicht darum zu beschreiben, wie man ein Bild druckt, damit es schön aussieht. Das wäre eine Diskussion um eine Geschmacksfrage, wie „was ist der schönste Buchstabe im Alphabet“. Um was geht es denn genau beim Drucken? Im digitalen Zeitalter werden Bilder im Rechner bearbeitet und am Monitor dargestellt. Auf dem Monitor kristallisiert sozusagen das Kunstwollen des Fotografen. Referenz muss also das Monitorbild sein. Mein Leitmotiv für den Druckprozess ist daher,

wie man einen Ausdruck herstellt, der dem Monitorbild entspricht.

Das ist keine Geschmacksfrage. Trotzdem ist der Vergleich von ausgedrucktem Bild und Monitorbild messtechnisch nicht eindeutig durchzuführen. Das Monitorbild leuchtet selbst – die Lichtquelle befindet sich quasi hinter dem Bild und leuchtet durch dieses hindurch – das gedruckte Bild muss beleuchtet werden – es wird durch eine äußere Lichtquelle beleuchtet, wobei deren Licht zuerst durch die aufgedruckte Pigmentschicht läuft, dann an der weißen Papierunterlage gestreut wird und danach wieder durch die Pigmentschicht nach außen zum Betrachter gelangt. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Prozesse, in die jeweils Parameter eingehen, die sich nicht aufeinander beziehen lassen. Zum Beispiel die maximalen Lichtkontraste, die sich darstellen lassen: Ein guter LCD-Monitor erreicht bei einer Leuchtdichte von 160 cd/m^2 einen Kontrastumfang von 1:300. Ein gutes, mattes Papier erreicht nur etwa 1:45. An dieser Diskrepanz lässt sich nichts Wesentliches ändern. Was am besten mit unserem Wahrnehmungssinn harmoniert ist ein Abgleich, der dafür sorgt, dass die mittlere Bildhelligkeit (mittlerer Grauwert) übereinstimmt und gleichzeitig die Helligkeitsdifferenzen („Lokalkontrast“) auf dem Monitor proportional in Schwärzungsunterschiede im Bild übersetzt werden.

Das ist ein geschmacksneutrales Kriterium, das sich auch messtechnisch erfassen lässt. Dass dies aber nicht einfach ist, hört man des Öfteren: „Ich habe den besten Drucker gekauft und trotzdem ist mein gedrucktes Bild viel dunkler als auf dem Bildschirm. Ich sehe in den Schatten die Struktur nicht, die ich auf dem Monitor sah“. Nun, möglicherweise hat der Kläger an zwei Punkten gehudelt: An der Grundkonfiguration von Photoshop oder an der Einstellung des Monitors oder bei beidem.

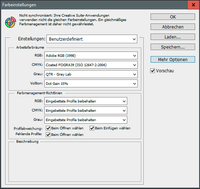

GRUNDEINSTELLUNGEN IN PHOTOSHOP FÜR SCHWARZ-WEISS-BILDER

Photoshop muss beim Importieren eines Bildes wissen, wie die Pixeldaten der Kamera zu interpretieren sind. Sprich, Photoshop muss die Bildinformation der RGB-Sensoren der Kamera in einem Modell der menschlichen Farbwahrnehmung lokalisieren. Dazu dient der „Arbeitsfarbraum“ in den Photoshop die RGB-Koordinaten stellt. Meine Kamera stellt die Bilder in den Arbeitsfarbraum Adobe RGB (1998) (so habe ich die Kamera eingestellt) und darin werden sie auch bei der Entwicklung im RAW-Konverter belassen. Was Photoshop beim Importieren des Bildes anstellen soll, muss definiert werden (weil da noch andere Farbräume existieren). Diese Definition steht in der Tabelle <Bearbeiten> <Farbeinstellungen> unter Arbeitsfarbräume. Ich belasse das Bild im Adobe RGB (1998) Raum. Falls ich ausnahmsweise ein Bild für die Darstellung auf einer Web-Seite bearbeite, kann ich jederzeit in den Arbeitsfarbraum sRGB wandeln (Farbanmutung wird beibehalten, die Pixeldaten ändern sich entsprechend dem Farbort im neuen Farbraum).

Was tut Photoshop bei einer Konversion eines RGB-Bildes in ein Schwarz-Weiß Grauton-Bild? (die Frage stellt sich für alle Bildbearbeitungsprogramme) Die dreikanalige Farbinformation RGB (bzw. Photoshop-intern L*a*b*) wird in die einkanalige Helligkeits-Information „Luminanz L“ reduziert. Aber auch die Luminanz muss interpretiert werden, muss in einen Grau-Farbraum gestellt werden. Auch für Grau-Stufen-Bilder gibt es verschiedene Arbeitsfarbräume, welche die Luminanzkoordinate mit einer menschlichen Helligkeitsempfindung in Korrespondenz setzen. Üblich, und in der out-of-the-box-Ausgabe von Photoshop mitgeliefert, sind zwei Räume: „Gray Gamma 1.8“ und „Gray Gamma 2.2“. Sie unterscheiden sich darin, auf welche Kontrastempfindung die Werte der L*-Koordinate transformiert werden. (Gamma ist ein Maß für den Kontrast, genauer den Tangens des Steigungswinkels der klassischen, S-förmigen Schwärzungskurve (vgl.: https://www.ewald-gerth.de/16.pdf) bei mittleren Grauwerten.) Diese unmittelbare Art der Verknüpfung des Graustufen-Arbeitsfarbraumes mit der menschlichen Empfindung bringt aber Bearbeitung und Druckausgabe von Schwarz-Weiß-Bildern nicht in ein optimales, harmonisches Zusammenspiel, und ist oft ein Grund für die oben erwähnte Klage. Denn: Bilden wir eine Zitrone farbig ab, so können wir uns fragen, ob im gedruckten Bild das Gelb der Zitrone natürlich erscheint. Bei einer Schwarz-Weiß-Abbildung der Zitrone macht die entsprechende Frage aber keinen Sinn. Die Frage „Ist der Grauwert der Zitrone natürlich?“ ist offensichtlich sinnlos. Wenn wir Schwarz-Weiß-Bilder bearbeiten und drucken, muss folglich der „Natürlichkeit“ der Zitrone mit anderen Mitteln Gestalt verliehen werden. Das ist ja gerade was uns an der Schwarz-Weiß-Fotografie so fasziniert! Das Beispiel illustriert, warum der L*a*b*-Farbraum, in dem Helligkeit und Farbinformation getrennt werden, für die Bildbearbeitung und die damit verbundenen Fragestellungen erfunden wurde.

Was also muss der Graustufenfarbraum für uns, die ein S/W-Bild drucken wollen, leisten? Der Graustufen-Arbeitsfarbraum soll uns unterstützen, das Bild auf dem Bildschirm aufs Papier zu bringen. Präziser ausgedrückt:

--- Die Verhältnisse zweier Helligkeitswerte auf dem Bildschirm sollen unabhängig vom jeweiligen Helligkeitswert mit konstantem Proportionalitätskoeffizienten in das gedruckte Bild übertragen werden. ---

Die Antwort ist demnach klar: Der passende Graustufen-Arbeitsfarbraum ist einer, der die Verhältnisse zweier Grauwerte über die ganze Skala der Grauwerte bewahrt, der diese also „linear“ transformiert (mathematisch gesprochen).

Interessanterweise dauerte es eine Weile, bis jemand so einen „linearen“ Grau-Raum konstruierte und als Arbeitsprofil definierte. Als Anfang der 2000er immer mehr Leute mit ihren Schwarz-Weiß-Drucken unzufrieden waren, begannen einige Pioniere damals erhältliche, gute Farb-Tintenstrahldrucker zu reinen Schwarz-Weiß-Druckern umzubauen. Namentlich mit den guten Druckern von Epson gelang es ihnen, die farbigen Tintenbehälter durch Grautinten mit verschieden konzentrierten Schwarztinten zu befüllen (vgl. piezography.com). Die Steuersoftware dafür wurde von jemandem geschrieben, der sich auch vorzüglich mit dem Farbmanagement und dem damals neuen ICC-System auskannte: Roy Harrington. (ICC: International Color Consortium; http://www.color.org). Bestandteil seiner Software wurde ab 2005 ein linearer, grauer (einkanaliger) ICC-Arbeitsfarbraum. Das zu diesem Arbeitsfarbraum gehörende ICC-Profil wird leider nicht mit Photoshop ausgeliefert. Es ist Bestandteil des Softwarepakets von Roy Harrington für professionelle Epson-Drucker „QuadToneRip - QTR“, das er seither akribisch pflegt. (RIP: Raster Image Processor, QuadTone: Es können vier (und mehr) Grautinten angesteuert werden). Das Packet enthält erwähnten S/W-Farbraum und einige andere Programme, die nicht an eine Druckermarke gebunden sind und auf die ich weiter unten eingehen werde. QTR ist als Shareware für 50 $ zu beziehen (https://www.quadtonerip.com).

Nachdem QuadToneRIP installiert wurde, findet man in Windows die QTR-Profile im Verzeichnis <Programme>\QuadToneRIP\icc\. Installiere die drei Profile Gray-xxx.icc mittels Rechtsklick oder kopiere sie händisch in das Verzeichnis c:\Windows\Systen32\spool\drivers\ color\. Danach starte Photoshop und öffne das Fenster unter <Bearbeiten> <Farbeinstellungen>. Aktiviere bei „Arbeitsfarbräume – Grau“ das Profil „QTR – Gray Lab“ (vgl. Abbildung). Damit wäre das Betriebssystem und Photoshop für den Druck vorbereitet. Nun kommen wir zum Monitor.

EINSTELLUNGEN DES MONITORS

Unser Ziel ist ja ein gedrucktes Bild, dessen Helligkeitsverhältnisse dem Bild auf dem Bildschirm entsprechen. Da unser visuelles Wahrnehmungssysten für Helligkeiten nicht linear arbeitet, kann diese Korrespondenz nur funktionieren, wenn auf der Netzhaut unserer Augen die Bildschirmhelligkeit und die Helligkeit des Papiers vergleichbar erscheinen. Beginnen wir beim Bildschirm. Dieser muss unbedingt mit einem Fotometer korrekt kalibriert werden. Die Software dazu liegt den für Bildbearbeitung geeigneten Monitoren bei (z.B. ColorNavigator von Eizo) oder sie wird mit dem Fotometer mitgeliefert (z. B. i1 von x-rite). Die Kalibriersoftware hat dafür meistens Vorgaben für die „Fotografie“, der „Druckvorstufe“ oder „Softproof“. Da ich mich für die Bemusterung von Bildern auf die Farbtemperatur D50 festgelegt habe (ca. 5000 K), wähle ich eine entsprechende D50-Variante. Die Leuchtdichte wird dann zwischen 130 oder 160 cd/m^2 liegen. Welche man bevorzugt ist eine Geschmacksfrage. Die hellere ist naturgemäß weniger empfindlich auf Fremdlicht. Wenn man mit gedämpftem Umgebungslicht arbeitet, was zu empfehlen ist, sind 130 cd/m2 angenehmer und weniger ermüdend. Falls man in der Kalibriersoftware auch die Form der Tonwertkurve einstellen kann, sollte man unbedingt L* (LStar) wählen. Das entspricht einer linearen Wiedergabe der Luminanz.

EINSTELLUNG AM ORT DER BEURTEILUNG DES AUSDRUCKS

Nachdem der Monitor profiliert wurde, rufe im Rechner eine weiße Seite auf, z.B. eine leere Textseite, und messe mit einem Belichtungsmesser im Betrachtungsabstand die Helligkeit. Nun gehe man zum Bildbetrachtungsplatz, nehme einen unbedruckten Papierbogen und messe mit dem Belichtungsmesser bei Betrachtungsabstand wieder die Helligkeit. Man variiere den Abstand der Beleuchtungslampe zum Papier (dabei den Abstand Papier-Belichtungsmesser konstant halten) bis die gemessene Helligkeit der am Monitor gemessenen entspricht. Mit dieser Konstellation sollte jeweils der Bildvergleich vorgenommen werden. MaW: Das ist der richtige Abstand der Lichtquelle zum Papier. (Wenn kein geeigneter Belichtungsmesser mit kleinem Messwinkel greifbar ist, so kann man sich mit dem Kamerabelichtungsmesser (Spotmessung) behelfen – ISO fest, Zeit fest, Blende ablesen > auf gleiche Blende justieren.)

BEMERKUNG ZUR LICHTQUALITÄT

Die Norm-Farbtemperatur D50 entspricht in etwa einer Schwarzkörper-Temperatur von 5000 K also etwa dem Sommer-Sonnenlicht Mitte Vormittag, bzw. Nachmittag. Anders als bei den Silberbromid-Drucken der analogen Ära (Brovira) spielt die Farbtemperatur bei Tintenstrahl-Drucken eine größere Rolle. Das Schwarz im Silberbromid-Druck wird durch die Lichtabsorption von nanometergroßen, metallischen Silberkristallen bestimmt, die im sichtbaren Spektrum nur schwach von der Wellenlänge abhängt. Hingegen bestehen die Schwarz-Pigmente in der Tinte der Tintenstrahldrucker aus Ruß. Je nachdem wie dieser hergestellt wurde, ergibt sich ein mehr oder weniger neutrales Schwarz. Die Lichtabsorption dieses „Carbon“-Schwarzes ist aber wellenlängenabhängiger als beim Nanosilber-Schwarz: Licht mit blauer Wellenlänge wird ein wenig stärker absorbiert als rotes, so dass die Ruß(Carbon)-Tinte eine „warme“ Anmutung erhält. Weiter unten werden wir noch darauf zurückkommen. Um im Tintenstrahldruck neutrales Schwarz zu erhalten, müssen daher mit den Schwarztinten kleine, passende Anteile der Farbtinten mitgedruckt werden. Mit den Farbpigmenten erkauft man sich aber die Gefahr von Metamerie-Effekten: Ein Tintenstrahldruck, der bei D50-Licht ein neutrales Grau aufweist, kann z. B. bei LED Licht einen Grünstich bekommen, der bei hellerem Grau ins Rötliche übergehen kann. Der Metamerieeffekt ist besonders ausgeprägt, wenn die Lichtquellen isolierte Emissionslinien im Blauen aufweisen, wie Metalldampflampen oder billige, sogenannt weiße LED-Strahler. Ebenfalls unberechenbar verhalten sich Papiere, die stark aufgehellt sind. Aus diesem Grunde plädieren wir für Normlicht bei der Bildbeurteilung von Tintenstrahldrucken. Normlicht für die visuelle Beurteilung ist insbesondere für die weiter unten beschriebenen Prozeduren zur Neutralisierung der Schwarz-Töne Voraussetzung.

Aber auch für die Beleuchtung der Bilder in einer Ausstellung ergeben sich daraus Konsequenzen: Bevor man die Bilder für eine Ausstellung ausdruckt, vergewissere man sich vor Ort über die Qualität des Lichts. Nicht neutrale Grauverläufe in einem groß gedruckten Bild fallen sofort auf und lassen sowohl die Drucker-Person, wie auch den Fotografen in einem „schiefen Licht“ erscheinen. Für Galerien wäre es daher wichtig, Lichtquellen mit einem glatten, kontinuierlichen Spektrum zu verwenden. In diesem Sinne waren Halogenlampen weniger problematisch als LED-Strahler. Für farbige Exponate trifft diese Warnung noch mehr zu.

Wenn jetzt die folgenden Tricks zum Drucken berücksichtigt werden, sollten keine Klagen bezüglich „abgesoffener“ Schatten mehr aufkommen.

DER DRUCKPROZESS

Im Folgenden beschränke ich mich auf meine Erfahrungen mit dem Epson SureColor SC-P800, der mit den originalen, pigmentierten Tinten arbeitet. Die Software betreibe ich unter Windows 10. Die Angaben könnten sich aber teilweise auch entsprechend auf den Mac oder einen Linux-Rechner übertragen lassen, deren Drucksysteme aber eine „eigene Persönlichkeit“ aufweisen, die mir fremd ist.

Für den Schwarz-Weiß-Druck bespreche ich im Folgenden zwei Möglichkeiten: 1) Drucken aus Photoshop mit dem generischen Treiber von Epson, und 2) Bild im TIFF-Format speichern und drucken mit dem eigenständigen Programm QuadToneRIP. Beides wird mit gutem Papier und den dazu passenden, mit dem Treiber, bzw. Programm mitgelieferten Wahlmöglichkeiten einigermaßen passable Resultate liefern. Anspruchsvollere Fotografen werden aber nicht zufrieden sein. Bessere, ja perfekte Resultate, die mindestens so gut sind wie es Silberhalogenid-Baryt-Bilder waren sind möglich, erfordern aber ein wenig mehr Zuwendung. Im Folgenden bespreche ich die nötigen Vorarbeiten.

SCHWARZ-WEISS-DRUCK MIT DEM EPSON-ABW-TREIBER

N.B.: Den Advanced-Black-and-White Modus (ABW-Modus) gibt der Epson-Druckertreiber nur für geeignete, qualitativ höherwertige Papiersorten frei.

ALLGEMEINES ZUM EPSON ABW-MODUS (ADVANCED BLACK AND WHITE)

Drucken wir ein Farbbild über den normalen Druckertreiber, übernimmt dieser das Bild aus seinem RGB-Arbeitsfarbraum (z.B. AdobeRGB) und transformiert es in den für die betreffende Drucker-Papier-Kombination definierten Gerätefarbraum. Die Information über die Eigenschaften dieses Gerätefarbraums bezieht der Druckertreiber aus dem spezifischen ICC-Geräteprofil. Drucken wir hingegen ein Schwarz-Weiß-Bild über den Epson-ABW-Druckermodus wird kein ICC-Profil aufgerufen. Da aber ein Profil für die Ansteuerung der Tintendüsen vorhanden sein muss heißt dies, dass der Drucker ein internes, proprietäres ABW-Profil benutzt. Für die Photoshop-Druckeinstellungen empfiehlt Epson daher für die Farbhandhabung die Einstellung Farbmanagement durch Drucker (NB.: Für die Photoshop-Versionen CS4 und davor lautete die Einstellung Kein Farbmanagement). Das hat zur Folge, dass die RGB-Bilddaten von Photoshop direkt an den ABW-Treiber gesendet werden. Der ABW-Treiber kann sowohl reine Graustufen-Bilder als auch Farbbilder verarbeiten. Ein RGB-Farbbild wird der ABW-Treiber in ein Graustufenbild umrechnen. Giorgio Trucco hat durch einen intelligenten Versuch herausgefunden, dass der ABW-Treiber die Konversion von RGB (0-255) nach Schwarz K(0-100%) mittels der dafür üblichen Formel

K(%) = (255-(0.3*R + 0.59*G + 0.11*B))*(100/255)

vornimmt. Übrigens ist dies auch die Formel, die Photoshop beim Moduswechsel RGB-Farbe nach Graustufen anwendet. Damit ist der ABW-Treiber also in der Lage, reine Graustufenbilder, RGB-Farbbilder und R=G=B-codierte Graustufenbilder zu verarbeiten. Falls man auf die Idee käme, ein Graustufenbild im RGB-Farbmodus zu tönen und dieses über den ABW-Treiber zu drucken, würde demzufolge die Tönung verloren gehen. Der ABW-Treiber hat aber Möglichkeiten für die klassischen S/W-Bildtönungen eingebaut.

Im Folgenden wird der Profil-basierte ABW-Workflow beschrieben, der eine gute Übereinstimmung von Bildschirm zu Ausdruck garantiert. Dieser Workflow unterscheidet sich in etlichen Punkten vom Standard-Epson-ABW-Procedere.

HERSTELLUNG EINES GRAUSTUFEN-ICC-PROFILS FÜR DEN ABW-DRUCK

(Dieser Workflow ist von den Arbeiten von Eric Chan inspiriert: https://people.csail.mit.edu/ericchan/ )

Im oben erwähnten QTR-Paket befindet sich im Verzeichnis <Eye-One> ein Graustufenkeil, das Target Step-21-gray.tif. Drucke dieses in Photoshop in 100%-Skalierung mit folgenden Einstellungen im Druck-Fenster:

- Farbhandhabung: Farbmanagement durch Drucker

- Renderpriorität: Spielt keine Rolle.

- Skalieren: 100%

- Einstellungen Druckertreiber: >> Taste Druckeinstellungen:

- Media Type: Siehe Empfehlung des Papierherstellers für den betreffenden Drucker. Falls keine Empfehlung vorliegt, wähle man für matte Papiere (MK-Tinte) Velvet Fine Art Paper, bzw. für glatte/glänzende Papiere (PK-Tinte) Epson Premium Luster.

- Color: Advanced B&W Photo

- Print Quality: Für PK-Tinte: Max Quality; für MK-Tinte: Quality

- Mode: Neutral

- Taste „Advanced…“: Color Toning: Neutral; Tone: Dark, bzw. Darker. Die Default-Einstellung ist Dark. Je nach Papierbeschichtung und Tintenaufnahmevermögen führt die eine oder die andere Einstellung zu lineareren Ergebnissen. Meine Erfahrung: Viele MK-Tintenpapiere liefern mit Dark linearere Ergebnisse. Alle anderen Einstellungen fürs erste auf den Default-Einstellungen belassen.

Mit diesen Einstellungen den Graustufenkeil drucken und gut trocknen lassen. Den Graukeil mit einem Spektralphotometer vermessen. Ich benutze den i1Pro von X-Rite mit der Software ColorPort und dem Target-Template 21-step-gray-i1Pro-bySM.rwxf von Scott Martin. Beim Speichern-Fenster einstellen: Format (Tabulator getrennt), Konvertierung (Kein(e) (XRGA)), Zeilenendzeichen (Windows, bzw. benützten Betriebssystem), Lab aktivieren, Lichtart (D50), Beobachter (2). Speichern mit einem aussagefähigen Namen, z.B. DRUCKERTYP_PAPIERTYP_GRAMMATUR _ABW.txt .

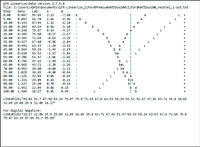

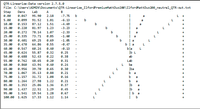

Im QTR-Paket befinden sich im Verzeichnis <Eye-One> einige Programme (exe-Dateien). Wir benützen davon die Datei QTR-Create-ICC-RGB.exe; kopiere/verknüpfe diese Datei z.B. auf den Desktop. Ziehe nun die aus ColorPort gespeicherte .txt-Datei auf die QTR-Create-ICC-RGB-Ikone. Dieses Programm generiert jetzt seinerseits eine Text-Datei, die sich nun öffnet; siehe Beispiel rechts.

Das Programm hat gleichzeitig mit der …-out.txt-Datei auch ein icc-Profil erstellt, das wir aber nicht beachten und löschen. Die Textdatei (Beispiel oben) enthält auch eine rudimentäre Grafik mit den Grauwerten (L-Kurve) und dem Farbton der gedruckten Felder in a,b-Koordinaten. Bei Step=0 werden die Lab-Farb-Koordinaten des unbedruckten Papiers bei Beleuchtung mit Licht der Farbe D50 angezeigt. Die Koordinaten a und b offenbaren den Farbton der Papier-Tinten-Kombination. Step=100 entspricht dem vollen Tintenauftrag. Dens zeigt in dieser Zeile die maximal erreichbare Dichte dMAX. Die Koordinaten des unbedruckten Papiers (Zeile Step=0.00) charakterisieren seinen Farbton – warmes Papier oder kühles Papier (b negativ), wie hier im Beispiel. Da hier keine Tinte aufgetragen wird, kann an diesen Koordinaten nichts geändert werden. Genauso kann an den a,b-Koordinaten bei 100% Tintenauftrag praktisch nichts geändert werden, denn keine Farbtinte kann sich gegen die Schwarz-Tinte durchsetzen. Jedenfalls nicht mit den Möglichkeiten, die der ABW-Treiber zur Verfügung stellt.

In den folgenden Schritten werden wir versuchen

- die L-Kurve möglichst gerade verlaufen zu lassen. Primärer Eingriffspunkt ist das Tone-Feld im Color Controls-Fenster des ABW-Treibers. Weiter gestatten auch die Regler Brightness und Contrast den Verlauf der L-Kurve zu beeinflussen. Brightness verschiebt die Kurvenmitte zu (+) heller, (-) dunkler; Contrast (+) macht Lichter heller und Schatten dunkler, bzw. (-) anders herum.

- die a- und b-Kurven möglichst gleichmäßig, monoton, von Step-Null zu Step-100 verlaufen zu lassen. Dies kann mit den Farbsteuerfeldern Horizontal (a-Achse), bzw. Vertical (b-Achse) beeinflusst werden. Die Horizontal-, bzw. Vertical-Eingriffe wirken vor allem auf die Mitteltöne in der Umgebung von Step 45 bis 75. Variationen in Horizontal, bzw. Vertical verhalten sich leider nicht ganz orthogonal. Eine Änderung im einen wirkt sich auch ein wenig beim anderen aus. Das hat damit zu tun, dass der Treiber diese Änderungen durch Zumischen der vorhandenen Farb-Tinten ausführen muss. Die Farbtinten weisen jedoch Anteile sowohl in a als auch in b auf, die sich nicht auf einfache Weise entkoppeln lassen.

Wir möchten Grautöne erhalten, die einerseits in a und b möglichst neutral sind, d.h. nahe Null verlaufen, andererseits den Charakter des Papiers erhalten, sowohl in den Lichtern als auch in den Schatten. Bei den tiefen Schatten kann aber nicht viel erreicht werden, da dominiert der Ton der Schwarztinte. Was auf jeden Fall vermieden werden sollte ist ein Grauverlauf, der in den Lichtern warm und gegen die Schatten hin auf kalt umschlägt. Das ist völlig unästhetisch und fällt auch einem Laien auf. Bei Drucken auf „Fremd“-(nicht Epson)-Papieren mit dem ABW-Treiber kann das schon mal passieren.

Um Grauneutralität zu erreichen werden die beschriebenen Schritte wiederholt, bis ein zufriedenstellendes Resultat erreicht ist. Das icc-Profil, das beim letzten Schritt generiert wurde, speichern wir und laden es mit Rechtsklick in den Profilordner des Windows-Betriebssystems. Die letzten Einstellungen im ABW-Druckertreiber speichern wir mit Select Setting mit einem aussagekräftigen Namen ab. Diese Treibereinstellung und das dazugehörige Profil werden wir nun für Drucke auf das betreffende Papier verwenden.

Falls einmal Effekttönungen, wie Sepia oder Kaltton, gewünscht sind, können diese über die Felder Tone, Horizontal und Vertical vorgenommen werden. Die Linearität des Tintenauftrags bleibt dabei im Wesentlichen erhalten.

Beispiel für Druckeinstellungen in Photoshop:

ABW-DRUCK MIT ICC-SW-PROFIL

Wir kommen nun endlich zum Druck eines Bildes: Um unter Photoshop mit dem ABW-Treiber zu drucken, machen wir etwas normalerweise Falsches: Wir profilieren quasi doppelt. Im Druckfenster von Photoshop definiert man entgegen der Epson-Empfehlung bei Farbhandhabung die Einstellung Farbmanagement durch Photoshop und stellt bei Druckerprofil das zum Papier passende ABW-Profil ein; Renderpriorität: Perzeptiv ohne Tiefenkompensation. Über die Taste Druckeinstellungen gelangt man in die Treibereinstellungen. Bei Select Setting wählt man die für das profilierte Papier gespeicherten Einstellungen. Man aktiviere sicherheitshalber das Kästchen Print Preview. Damit bekommt man eine letzte Kontrolle, ob das Bild richtig auf der Druckseite liegt.

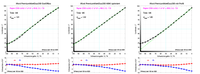

Was bringt die Profilierung? Hier ein Vergleich vorher/nachher bei einem stark aufgehellten Papier (viel OBA), Ilford Premium Matt Duo 200, bzw. Tecco PD190 DUO Matt:

Man sieht, dass durch das Eingreifen des Profils die L-Kurve insgesamt zu dunkleren Werten gezogen wurde. Die Profilierung bringt die Grautonmitte des Bildschirms bei K=Step=50 vom (vorher) Grauwert L=55 auf (nachher) L=50. Das ist wohl die wichtigste Konsequenz des Profilierungsprogramms. Es versucht für jedes Papier in den hellen bis mittleren Grautönen eine möglichst gerade L-Kurve zu erzeugen, die bei K=Step=50 einen Tintenauftrag mit L=50 ergibt. Somit ist gewährleistet, dass für alle Papiere bis in die dunkleren Mittentöne (K= ca.70) der Lokalkontrast auf dem Bildschirm im Druckbild korrekt repräsentiert wird. Wie die Schwärzungskurve in den tiefen Schatten fortgesetzt wird, hängt von der maximalen Schwarz-Wiedergabe (dMAX) des Papiers ab. Dieses wiederum wird von dessen Tintenaufnahmevermögen und Oberflächenbeschaffenheit bestimmt. Für die meisten matten Papiere ist eine lineare Fortsetzung der Kurve in das maximale Schwarz daher nicht möglich; vgl. obere Grafik. Das Profil wird in diesem Bereich versuchen, eine Balance in der Tonabstufung herzustellen, damit auch in den tiefsten Schatten noch eine Zeichnung sichtbar ist. In diesem Bereich unterscheiden sich die Papiere. Der vielzitierte Parameter dMax (Maximale Dichte) kennzeichnet die betreffende Qualität. In obiger Text-Datei erscheint der dMax Wert bei Step=100 in der Kolonne „Dens“ als 1,60, was für matte Papiere ein mittelmäßiger Wert ist. (dMAX charakterisiert den reflektierten Anteil r des einfallenden Lichts bei vollem Tintenauftrag: r =1/ 10^(dMAX); Beispiel: 10^(1,60) =39,8, also wird an der schwärzesten Stelle der 1/39,8 Teil des einfallenden Lichts reflektiert.)

Vergleicht man obige Kurven könnte man einwenden, dass bei diesem Papier das Drucken ohne Profil zwar ein (sichtbar) helleres Bild ergibt, dieses aber in den tiefsten Schatten eine etwas bessere Tontrennung (Zeichnung) aufweisen sollte; vgl. mittlere Kurve. Das ist wohl wahr. Aber das Druckergebnis wird nun sichtbar heller als auf dem Bildschirm erscheinen, und – vielleicht wichtiger – das Druckergebnis auf verschiedenen Papieren wird nicht mehr vergleichbar und vorhersagbar sein. Insbesondere wird das in gravierender Weise der Fall sein, wenn von einem matten Papier (MK-Tinte) auf ein glänzendes Papier (PK-Tinte) gewechselt wird. Trotzdem ist diese Druckereinstellung nützlich. Besonders wenn ausgesprochene Low-Key-Bilder (nur die dunkle Halbseite des Histogramms ist besetzt) auf mattes Papier gedruckt werden sollen, kann diese Druckeinstellung zu sehr guten Resultaten führen.

Durch die Profilierung des ABW-Workflows ist demnach sichergestellt, dass sich bei einem Papierwechsel der Helligkeitseindruck der gedruckten Bilder nicht signifikant unterscheidet. Insbesondere wird der Helligkeitseindruck auf dem Monitorbild immer in der gleichen Weise ins Papierbild transformiert. Auch wenn der Vergleich des selbstleuchtenden Monitorbildes mit dem gedruckten Reflexionsbild problematisch ist, gewährleistet die Profilierung eine gewisse Stabilität dieser Transformation, so dass unangenehme Überraschungen vermieden werden, was am Ende auch Papierkosten spart. Die Vorher-Nachher-Übersicht illustriert auch, dass zum einen die Profilierung nicht in sichtbarer Weise in die a,b-Farbwerte der Grautöne eingreift. Zum anderen kommt auch zum Ausdruck, dass die maximale Dichte dMax bei gegebenem Papier durch die Tinte bestimmt wird. Eingriffe über die ABW-Einstellungen oder die Profilierung haben keine Wirkung auf dMax.

Das nach obigem Workflow hergestellte Profil ist ein Schwarz-Weiß-Profil. Das Profil wirkt daher nur auf die Schwarz-Tinten. Wie oben dargestellt, ist iedoch der Farbton der Schwarztinten nicht ganz neutral grau. Deswegen, bietet der ABW-Treiber über die Einstellungen Color Controls – Horizontal/Vertical auf den Grau-Schwarz-Ton Möglichkeiten, Farbstiche im Grau zu kompensieren oder, wie in der analogen S/W-Fotografie, gewünschte Tönungen zu realisieren. Diese Farbeinstellungen des Treibers wirken aber hauptsächlich im Bereich der mittleren Grauwerte. Möchte man jedoch mehr Bewirken oder, aus welchem Grunde auch immer, individuell auf die Grau- und Farbtinten zugreifen, so bietet der ABW-Treiber dazu keine Möglichkeiten. Es gibt dafür aber ein Werkzeug: Der RIP, Raster Image Prozessor. Früher verstand man darunter ein System, das Vektorgrafiken in Rasterdaten umwandelte, die von einem Drucker verarbeitet werden konnten. Heute sind das ausgeklügelte Systeme, die alle Arten Grafikdaten entgegennehmen können und diese in Steuerdaten für ein Drucksystem umwandeln. Neben den kommerziellen Programmen gibt es für Epson Tintenstrahldrucker das ausgezeichnete, oben bereits erwähnte Sharewareprogramm QuadToneRip, das wir im Folgenden beleuchten wollen.

SCHWARZ-WEISS-DRUCK MIT QUADTONE RIP

Die Software wurde geschaffen, um die Großformatdrucker von Epson anzusteuern, wenn diese mit mehreren Grautinten ausgestattet werden. Wie es sich für ein RIP-Programm gehört, bietet es eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten. Da es kein kommerzielles Programm ist, muss man es seinen Bedürfnissen selbst anpassen. Dabei ist ein wenig Erfahrung in der analogen Fotografie und in der Farbenlehre kein Nachteil. Für den Drucker Epson SureColor P800 sind lediglich qidf-Beispielprofile für die Papiere Epson Enhanced Matte, Epson Premium Photo, Hahnemühle Baryta und je ein generisches Profil für MK-, bzw. PK-Tintenpapiere in der Auslieferung. Diese können als guten Ausgangspunkt für die eigenen Profilierungen verwendet werden, die im Folgenden besprochen werden.

Nach der Installation (siehe oben) startet man das Programm über die grafische Bedienoberfläche QTRgui, die sich so präsentiert:

Über die Wahltaste stellt man als erstes den Drucker ein. Bei mir ist das der Epson SC-P800, hier als <QuadP800> bezeichnet. Danach werden im Paper-Feld und im Curve Setup Feld rechts die treffenden Angaben gemacht. (Resolution für matte Papiere 1440 dpi, für glänzende auch höher.) Die Angaben hier sollten mit den Einstellungen, die am Drucker vorzunehmen sind, übereinstimmen. Unter Curve 1 wäre das Papierprofil auszuwählen. Mein Beispielpapier Ilford Premium Matt Duo 200 ist nicht in der Liste und ich werde mir jetzt ein Profil dafür kreieren, was ich unten kurz beschreibe. Bevor wir beginnen werfen wir einen Blick ins Verzeichnis in dem QTR residiert, c:\Program Files (x86)\QuadToneRIP\. Dort finden wir im Unterverzeichnis QuadTone alle Epson Drucker, die von QTR unterstützt werden. Unser Drucker ist unter QuadP800 zu finden. Öffnen wir dieses Verzeichnis, so sehen wir die Profile, für die Roy Harrington ein Profil erstellt hat. Mit denen sind passable Drucke auch für andere Papiere möglich, solange man die Tintenart PK/MK respektiert.

Vier Vorbemerkungen zur Erstellung von QTR-Profilen:

- Bei einem Programmupdate wird der Profil-Ordner vollständig gelöscht und neu beschrieben. Aus diesem Grunde werden die persönlichen Profile, d.h. die selbst erstellten Profile an einer Stelle gespeichert, die nicht gelöscht wird. Die selbst erstellten Profile landen im „versteckten“ Verzeichnis: C:\Users\<username>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\QuadToneRIP\Profiles\QuadTone\

- Als Raster Image Processor erlaubt QTR die Steuerung aller Tinten, d.h. auch den Druck mit den Schwarz-Tinten allein. Wie weiter oben erwähnt, ergibt das einen „warmen“, gelblichen Schwarzton. In der Regel wird man ein reines Schwarztintenprofil, „black only“, unter UCxk-…-warm abspeichern.

- Die Erstellung eines Profils erfolgt in zwei Arbeitsprozeduren. Im ersten Paket wird das Tintenschluckvermögen des Papiers bestimmt: „Ink Limit“. Es ist hier nicht so, dass viel, viel hilft, im Gegenteil! In der zweiten Arbeitsprozedur wird dann der gewünschte Schwarzton gemischt. In beiden Prozeduren wird jeweils linearisiert. Über die Linearisierung haben wir weiter oben berichtet, und wir werden nochmals darüber zu sprechen haben. Mein Ansatz führt dazu, dass die Reihenfolge von Arbeitsschritten nicht ganz der offiziellen User-guide-Linie folgt.

- Auch hier ist es erforderlich, Graustufenkeile zu charakterisieren. Ich benutze dafür den i1Pro von X-Rite mit der Software ColorPort; vgl. die Bemerkungen beim ABW-Druck. Man kann sich aber auch mit einem guten Flachbettscanner behelfen, indem die gescannten Felder mit der Photoshop-Pipette gemessen werden (RGB-Farbraum auf Lab umstellen!).

ERSTES ARBEITSPAKET: BESTIMMEN UND EINSTELLEN DES „INK LIMITS“

Wieviel Tinte ein Papier aufnehmen kann, hängt im Wesentlichen von seiner Beschichtung ab. Falls mehr Tinte aufgetragen wird, als das Papier absorbieren kann, bleibt dieser „Überlauf“ auf der Oberfläche und nach dem Trocknen des Lösungsmittels liegen die Pigmente als Film zurück. Dieser Überlauf-Film weist in der Regel einen Glanz auf, der sich stark von der normalen Papieroberfläche unterscheidet. Zudem ist er berührempfindlich und verschmiert leicht. Zu tieferen Schwärzen trägt er auch nicht bei. Oft ist gerade das Gegenteil der Fall.

QTR bietet ein Werkzeug, dieses Überlauf-Limit zu festzustellen und zu regulieren. Eine ausführliche Beschreibung der Arbeitsschritte findet man unter dem Menupunkt – Help - User guide. Eine deutsche Version hat Rainer Taube angefertigt, siehe www.tauberlin.de/QTRKurven.pdf. Ich beschränke mich hier nur auf eine konzentrierte Rezept-Beschreibung.

- Das Werkzeug rufen wir auf mit: Tools – Options – Calibration Mode. QTR hat nun ein speziell codiertes Bild geladen, erkennbar an den ungewohnten Cyan und Magenta Farben. Dieses Streifen-Bild hat auf einer DIN A4-Seite im Portrait-Format zentriert Platz.

- Im Calibration Setup den Ink Calibration Schieber auf 100% ziehen. Resolution, Speed und Tintenart MK, bzw. PK passend zum Papier einstellen. Matte Papiere mit 1440 dpi bedrucken, glänzende können mit 2880 dpi etwas schärfere Ergebnisse liefern (habe ich aber nicht vermessen). Diese Einstellungen müssen beim Drucken später genauso wieder eingestellt werden, sollten also schriftlich festgehalten werden. Beachte: Resolution hat einen Einfluss auf die Tintenmenge, die fließt. Scale unbedingt auf 100% belassen. Auch später, wenn Bilder ausgedruckt werden, diese in Photoshop skalieren. Der Skalieralgorithmus in QTR ist etwas schwächer.

- Streifen-Bild auf dem Wunschpapier ausdrucken und gut trocknen lassen. Wenn ein Fön verwendet wird, ja nicht zu heiß, denn die Farbpigmente und die Papierbeschichtung sind hitzeempfindlich. Auf den Schwarz- und Farbstreifen rechts ist sichtbar, wie die Tinte „überläuft“.

- Den Streifen Ink 1 – Black mit dem Spektralphotometer vermessen. Die Stelle, hinter der die Schwärzung nur noch wenige L*-Einheiten zunimmt (ca. 5), merken wir uns als „Ink-Limit“. Diese Stelle können wir auch von Auge (ev. mit Lupe) abschätzen.

- Das Bild nochmals drucken, nun aber den Ink Calibration Schieber auf den gefundenen Ink-Limit-Wert schieben. Bild gut trocknen lassen. Bei meinem Beispiel Ilford Premium Matt Duo 200 lag das Ink Limit bei 35%.

- Alle drei Schwarz-Streifen messen. Für die spätere Verwendung messe ich jeweils auch die 50%- und 100%-Felder aller Farbtinten. Alle Messwerte speichere ich in einer Excel-Tabelle.

- Jetzt müssen wir die Übergänge der Schwarztinten festlegen. Finde auf der MK. bzw. PK-%-Skala den 100%-Wert der LK-Tinte und auch auf dieser Skala den 100%-LLK-Wert. Das Interpolieren geht mit einer kleinen Dreisatz-Rechnung genau genug. Notiere diese „Density“-Werte. Bem.: Der Name „Density“ könnte verwirren; ist halt so im Programm verankert. „Density“ beschreibt den Einsatzbereich der jeweiligen Tinte auf der Black-K-Skala.

- Nun verlassen wir den Calibration Mode indem wir QTR beenden und wieder öffnen. Via File – Select Image rufen wir aus dem Verzeichnis \QuadToneRIP\Eye-One\ das Bild mit dem Graustufenstreifen Step-21-gray.tif auf. Platziere es zuoberst auf der A4-Portrait-Seite, Scale 100%.

- Wir fertigen nun eine „Kurve“ für das neue Wunschpapier an. Klicke Tools – Curve Creation. Es öffnet sich das Fenster „Curve Creator – Un-Named“. Bei Printing Model sollte der Drucker eingestellt sein; bei mir z.B. QuadP800.

- Klicke File – Open. Es erscheint eine Liste mit den offiziellen und selbst hergestellten Profilen/Kurven. Wähle eine aus, die am besten zur Wunschpapier-Tinte-Kombination passt.

- Benenne die Kurve auf den Wunschpapiernamen um: Im Curve-Creator-Fenster klicke File – Save as. Name der Wunschpapierkurve eingeben, z. B.: UCmk-IlfordPremiumMattDuo200-neutral.qidf, und Save. Der Name der neuen Kurve sollte nun oben im Fenstertitel erscheinen.

Bem.: In Beispiel des Ilford-Papiers ist dieses stark aufgehellt, d.h. die Papierbasis ist bläulich (negative b*-Koordinate); vgl. oben die ABW-Diskussion. Es ergibt für ein stark aufgehelltes Papier ästhetisch keinen Sinn einen „warmen“ Tintenton (b*-Koordinate positiv, d.h. gelblich) anzustreben. Trotzdem werden wir in den nächsten Schritten noch keinen Versuch unternehmen, den warmen Tintengrundton zu kompensieren. Das werden wir in einem separaten Anlauf machen. - Im Curve-Creator-Fenster, das nun „Curve Creator - <Name Wunschpapierkombination>“ betitelt ist – verifizieren! Wir müssen nun die passenden Papierparameter setzen. Alle vorhandenen Einträge überschreiben, bzw. löschen.

Reiter Ink Setup:

Default Ink Limit: Den in Punkt 4 ermittelten Wert eintragen. Black Boost: Wert Ink Limit plus 10. Im Streifen bei Punkt 4 sollte das ca. der absolute Sättigungswert der K-Tinte sein. Black (K): Density 100, Limit kann offen gelassen werden. Es greift dann die Default Ink Limit. Alle Farben (C, M, Y, LC, LM) auf Not Used stellen. Light Black (LK) Density: Den unter Punkt 7 ermittelten Wert einsetzen. Limit: Dieser Wert bestimmt die Tintenmenge, die für die entsprechende Tinte im Kurvenmaximum aufgetragen wird. Ich orientiere mich hier an dem Wert, der für ein vergleichbares Papier eingestellt wurde, bzw. wähle dafür einen mittleren Wert, ca. 40-50. Light Light Black (LLK): Analog der LK-Tinte.

Reiter Gray Curve:

HighLight 6, Shadow 6, Overlap kein Eintrag, Gamma 1

Reiter Toner Curve:

HighLight 6, Shadow 6, Gamma 1

Reiter Toner 2 Curve:

HighLight 6, Shadow 6, Gamma 1

Reiter Linearization:

Alle Felder Löschen mit der Taste Clear.

Speichern (Strg + S)!! - Drücke die Taste Show Curve. Es öffnet sich ein Fenster, das den Verlauf der Tinten darstellt. Diese Grafik bietet für die weiteren Optimierungsschritte eine sehr hilfreiche Orientierung.

- Die eben getätigten Einträge im Curve-Creator-Fenster wurden in eine Text-Datei mit der der Endung .qidf (QuadInkDescriptionFile) geschrieben und im versteckten User-Verzeichnis C:\Users\<username>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\QuadToneRIP\Profiles\P800-uc\ abgelegt. Die Datei kann mit jedem Texteditor gelesen, bearbeitet und ausgedruckt werden. QTR bezieht aus dieser Datei die Steuerinformationen für den Drucker. Ich drucke mir jeweils bei jedem Optimierungsschritt eine Kopie davon aus und referenziere diese mit dem entsprechenden Ausdruck des Graustufenstreifens. Falls es irgendeinmal erforderlich sein sollte, kann ich die Werte wieder restaurieren.

- Zurück ins QuadToneRIP-Fenster. In der Liste unter Curve Setup – Curve 1 die eben gespeicherte Wunschpapierkurve laden. Kontrolliere, ob der Graustufenstreifen an der richtigen Stelle oben auf dem Blatt steht, kontrolliere alle Einträge. Diese müssen den in Punkt 2 festgehaltenen Werten entsprechen. Wenn alles OK, dann PRINT.

- Ausdruck gut trocknen lassen! Danach Graustufenkeil mit Spektralphotometer ausmessen. Messwerte in Datei laden; vgl. Prozedere, das oben im ABW-ColorPort-Abschnitt beschrieben wurde.

- Die Datei mit den Messdaten auf das Programm QTR-Linearize-Data.exe ziehen. Das generiert eine …-out-Datei, die mit einem Text-Editor geöffnet werden kann. Die sieht etwa so aus: >>siehe unten

- In der Zeile Step = 0.00 sind die Helligkeits- und Farb-Werte des unbedruckten Papiers dargestellt. Die „L“-Werte charakterisieren den Helligkeitsverlauf. Im dargestellten Fall ist dieser schon fast linear. Das ist aber normalerweise bei diesem Schritt nicht zu erwarten. „a“ und „b“ zeigen den Grauton an, der sich durch die Kombination von Tintenfarbe und durchscheinendem Papierton ergibt. In der Zeile Step 100 ist der volle K-Tintenauftrag zu finden, d. h. auch den Farbton der reinen Schwarz-Tinte.

- In dieser Datei die Werte bei LINEARIZE, zwischen den Anführungszeichen markieren und in die Zwischenablage kopieren.

- Im Curve-Creator-Fenster den Reiter Linearization betätigen und die Taste Paste Values betätigen. Die Zwischenablage befüllt nun 21 Kästchen. Speichern (Strg + S). Falls das Programm einen Fehler meldet, liegt es daran, dass der Verlauf der gemessenen L-Werte nicht monoton verläuft. Das könnte an einem Messpatzer liegen, oder bei den dichten Schwarztönen wurde zu viel Tinte aufgetragen, so dass mehr Tintenauftrag in eine hellere Schwärzung umschlug (Tintenüberlaufeffekt). Letzteres kann oft behoben werden, indem der Black Boost etwas reduziert wird.

- Schritte 14 bis 17 wiederholen. Die L-Kurve sollte nun ganz gerade verlaufen.

Sind wir nun zufrieden?

Wir wären zufrieden, wenn wir eines unserer Bilder mit diesen Einstellungen drucken würden und es erschiene wie auf dem Monitor. Damit wäre unser Motto erfüllt. Machen Sie den Versuch. Es wäre jedoch ein Wunder, wenn das jetzt der Fall wäre. Das ist weiter nicht schlimm. Wir haben noch viel Raum für Verbesserungen.

Betrachten wir die Datei, die im entsprechenden Schritt 17 generiert wurde. Matte Papiere erreichen nicht absolut tiefe Schwärzen, d. h. dMAX liegt ca. bei 1,6. Dementsprechend verläuft die L-Kurve durch etwas hellere Grauwerte. Bei Step = 50 liegt L so um die 55. Der sich einstellende Bildeindruck ist daher heller als auf dem Monitor. Dieser Effekt ist auf Satin-, Pearl- oder glänzenden Papieren nicht so ausgeprägt, da diese tiefere Schwärzen erreichen, dMAX >= 2,5, so dass die begradigte L-Kurve bei Step = 50 näher an L = 50 verläuft. Entsprechend meinem Motto werde ich als nächstes matte Papiere korrigieren, d.h. abdunkeln. Die Werkzeuge dazu beschreibe ich unten.

Störend ist oft ein unausgeglichener Farbstich der Grautöne, so wie im Beispiel oben. An den beiden Enden der Step-Skala, also Papierton und Schwarzton, lässt sich nichts, bzw. nicht viel verändern. Nach welchen Kriterien soll der Übergang gestaltet werden?

Ich gehe davon aus, dass jedes Papier passend zur gewollten Bildaussage sorgfältig ausgesucht wurde. Zum Beispiel: Ein Bild, in dem ich eine sachlich distanzierte Position vertrete, werde ich nicht auf einem warmen, gelblichen Bildträger platzieren (zugegeben: das ist eine Geschmacksfrage). Ich werde mir also einige Papiere zulegen, die zu meinen Positionen passen. Daraus ergibt sich für jedes meiner Papiere eine Vorstellung, wie der Grauton idealerweise aussehen soll. Diese Vorstellung kann ich in eine messtechnisch beschreibbare Form bringen, indem ich den Grautonverlauf in der a,b-Ebene beschreibe. Die Einstellmöglichkeiten von QTR erlauben mir, diese Beschreibung mit guter Näherung zu realisieren – kostet halt ein wenig Arbeit.

Es braucht ein wenig Übung und Nachdenken. Eine Messung liefert Resultate im L*a*b*-Raum. Beeinflussen kann ich jedoch nur die Parameter, die im Curve-Creator-Fenster angeboten werden. Knifflig wird es auch weil sich die Parameter gegenseitig beeinflussen. Wie wirken die zugänglichen Parameter des Curve-Creator-Tools?

„Density“ steuert den Einsatzbereich der jeweiligen Tinte in Relation zur Black-K-Skala.

„Limit“ steuert die jeweilige Tintenmenge. In beiden Fällen zeigt das über „Show Curve“ erscheinende Diagramm die Tintenverlaufsgrafik, und man erhält so Einblick wie die Kurven reagieren.

„Highlight“ wirkt auf den Lichterbereich der betreffenden Tinte. Größere Zahl entspricht weniger Tinte und vice versa.

„Shadow“ analog im Bereich der Schatten.

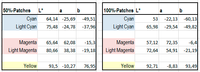

„Gamma“ verschiebt den Schwerpunkt der Farbe im Curve-Diagramm. Gamma > 1 verschiebt nach rechts, Gamma < 1 nach links.

Nun zu den Farben. Im Arbeitsschritt 6 oben hatten wir die Farbtinten vermessen. Diese Daten wollen wir uns betrachten und daraus ableiten, wohin im a.b-Raum Farbzugaben den Grauton hinschieben. Für die Farbtinten auf dem matten, stark aufgehellten Ilford-Papier des Beispiels haben sich unten stehende Farbkoordinaten ergeben. Sie können auch als Orientierung für andere Papiere dienen.

Cyan (C) und Light Cyan (LC) reduzieren sowohl die a-Koordinate wie die b-Koordinate. Die b-Komponente wird 2-3 mal stärker ins Negative verschoben als die a-Komponente.

Magenta (M) und Light Magenta (LM) verschieben die a-Komponente ins Positive wobei gleichzeitig b reduziert wird. M wirkt hauptsächlich auf a und tastet b nur wenig an. Bei LM liegen die Verschiebungen etwa bei 2:1.

C und M wirken stark und werden deshalb nur bei den dunklen Grautönen eingesetzt. Die helleren Grautöne werden wir mit den LC- und LM-Tinten korrigieren.

Yellow (Y) ist ein Fall für sich. Y schiebt fast nur die b-Komponente ins Positive und lässt a unangetastet. Deshalb wird Y verwendet um die an sich schon „warmen“ Grautinten noch „wärmer“ zu färben. …was ich persönlich für überflüssig halte.

Man könnte auf die Idee kommen Y zu verwenden, um bei stark aufgehellten Papieren die Lichter, die dort naturgemäß eine stark negative b-Komponente aufweisen, zu neutralisieren. Zu diesem Zweck muss aber eine der beiden „Toner Curve“-Reiter eingesetzt werden. Oft sind aber für die Neutralisierungen der Mitten und Schatten sowohl Magenta wie auch Cyan-Toner einzusetzen, wozu dann ein Toner-Curve-Tool fehlt. Ich versuche daher, auch bei stark aufgehellten Papieren die Lichter mit der LM-Tinte zu neutralisieren.

Prozedere:

Im nächsten Arbeitspaket versuche ich die L-Kurve durch den 50/50-Punkt zu schieben, wobei deren Hell-Seite möglichst linear verlaufen soll und erst unterhalb Step 75-80 gegen den Sättigungswert bei Step = 100 abbiegt. Werkzeuge dazu sind unter dem „Gray Curve“-Reiter die Parameter HighLight, Shadow und Gamma, wobei Overlap nur in seltenen Fällen variiert werden muss (Feld bleibt leer). Die Density- und Limit-Parameter der K-, LK- und LLK-Tinten, die im Hauptfenster unter dem Reiter Ink Setup erreichbar sind, verändere ich äußerst vorsichtig und dann sparsam. Nach jeder Veränderung eines Parameters drucke ich einen Graustufenstreifen, den ich trocknen lasse und den ich dann mit dem Spektralphotometer vermesse. Die jeweiligen Einstellungen speichere ich ab. Bis man ein gutes Gefühl für die Reaktionen des Systems auf Parameterveränderungen gewonnen hat ist es ratsam, die Parameteränderungen zu notieren und den Messausdrucken zuzuordnen. Mit einiger Übung gelingt es gut, mit einigen wenigen Iterationen den gewünschten Helligkeitsverlauf der L-Kurve einzustellen.

Danach beginne ich, den Grauverlauf zu neutralisieren, indem im Hauptfenster die Farbtinten eingeschaltet werden. Anfänglich nur die helleren Grautöne mit den Light-Tinten, dann die Schatten mit den Volltinten. Werkzeuge liegen unter den Reitern „Toner Curve“. Im Beispiel des Ilford-Papiers führten die unten stehenden Parameter (.qidf-Datei) zum dargestellten Ergebnis.

PRINTER=QuadP800

CURVE_NAME=UCmk-IlfordPremiumMattDuo200-neutral

GRAPH_CURVE=YES

N_OF_INKS=8

DEFAULT_INK_LIMIT=35

BOOST_K=50

LIMIT_K=35

LIMIT_C=5

LIMIT_M=0

LIMIT_Y=0

LIMIT_LC=5

LIMIT_LM=3

LIMIT_LK=34

LIMIT_LLK=35

N_OF_GRAY_PARTS=3

GRAY_INK_1=K

GRAY_VAL_1=100

GRAY_INK_2=LK

GRAY_VAL_2=35

GRAY_INK_3=LLK

GRAY_VAL_3=14

GRAY_HIGHLIGHT=5

GRAY_SHADOW=6

GRAY_OVERLAP=

GRAY_GAMMA=0,7

GRAY_CURVE=

N_OF_TONER_PARTS=2

TONER_INK_1=C

TONER_VAL_1=100

TONER_INK_2=LC

TONER_VAL_2=60

TONER_HIGHLIGHT=1

TONER_SHADOW=2

TONER_GAMMA=1

TONER_CURVE=

N_OF_TONER_2_PARTS=2

TONER_2_INK_1=M

TONER_2_VAL_1=95

TONER_2_INK_2=LM

TONER_2_VAL_2=25

TONER_2_HIGHLIGHT=10

TONER_2_SHADOW=10

TONER_2_GAMMA=1

TONER_2_CURVE=

N_OF_UNUSED=1

UNUSED_INK_1=Y

LINEARIZE="95,55 92,73 89,47 85,68 81,69 77,66 73,84 69,63 65,33 61,46 58,11 54,11 50,85 47,33 44,03 39,85 35,12 30,7 26,59 22,97 18,78 "

Bemerkungen:

-- Zur Qualität der L*a*b*-Messwerte: Messe ich ein und denselben, gut ausgetrockneten Graustufenkeil zwei Mal hintereinander, so differieren die Resultate maximal etwa um 0,15 Einheiten. Messe ich zwei verschiedene Ausdrucke des Graustufenkeils, die sich zudem auf zwei verschiedenen Blättern des Papiers aus der gleichen Packung befinden, so registriere ich eine Variabilität in den einzelnen L, a, oder b-Werten von maximal 0,3 Lab-Einheiten. Der erste Fall wird durch die Messgenauigkeit des Spektralphotometers bestimmt, während im zweiten Fall auch die Variabilität des Druckprozesses und der Papierqualität eingehen. Ist das viel oder wenig? Auf der L*a*b*-Skala gelten Farborte mit einem Abstand unter 0,3 Einheiten als visuell nicht unterscheidbar. In diesem Sinne sind die Messungen zu interpretieren. Die Variabilität der Messwerte liegt in den Untersuchungen also meistens unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle. Oder anders gesagt: Differieren zwei Graustufen um mehr als 0,3 Einheiten, so wird man das im direkten Nebeneinander-Vergleich wahrnehmen können. Farbdifferenzen sind im Sinne einer euklidischen Metrik zu ermitteln – Abstand d = [(\Delta L*)^2+(\Delta a*)^2+(\Delta b*)^2]^½ .

-- Der QTR-Curve Creator speichert die selbsterstellten Profile in versteckten Verzeichnissen - zum Beispiel für den Epson SC-P800-Drucker in:

C:\Users\<username>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\QuadToneRIP\Profiles\P800-uc\

und

C:\Users\<username>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\QuadToneRIP\QuadTone\QuadP800

Für den Drucker Epson SC-P800 sind im Downloads-Bereich Einstellungen und Profile für einige Papiere gelistet. |

VERGLEICH ABW ZU QTR und SCHLUSSBEMERKUNGEN

- Mit beiden Druckverfahren lassen sich Grauverläufe und Tintentöne erzielen, die auch einen kritischen Schwarz-Weiß-Enthusiasten zufriedenstellen.

- Jeweilige Prozedur um zur gewünschten Farbbalance zu gelangen: Mit QTR kann direkt auf die Tinten zugegriffen werden. Das ABW-Fenster bietet sichtlich weniger einstellbare Parameter. Diese sind jedoch nicht tintenbezogen, sondern nehmen Bezug auf die a,b-Farbkoordinaten. Dadurch wird die Bedienung intuitiver. Wünscht man aber ohne Beimischung von Farbtinten zu drucken, so gibt nur QTR dazu ein Werkzeug. Es wäre schön, wenn Epson diese Möglichkeit im ABW-Treiber einbauen würde.

- Bildschärfe: Ich habe auch mit der Lupe zwischen den beiden Programmen keinen Unterschied feststellen können, vorausgesetzt die Papierparameter waren gleich eingestellt. Die Papierparameter können bei ABW direkt im Drucker-Fenster vorgenommen werden, bei QTR müssen diese jedoch am Druckerbedienfeld eingestellt werden. In beiden Fällen ist es wichtig, für „Fremd“-Papiere das entsprechende EPSON-Pendant zu kennen, denn der Drucker bezieht daraus die Informationen für die mechanischen Einstellungen des Papiertransports. Bemerkung zum Papiertransport des SC-P800: Druckt man glänzende Papiere über den aufrechten Blatteinzug aus, so kann der Transportmechanismus bei empfindlichen Oberflächen eine feine, hässliche Pünktchenspur („Pizzaradspur“) hinterlassen, die das Bild unbrauchbar machen. Es ist besser, diese Papiere über den Vordereinzug zu verarbeiten.

- Mit den jeweils dem Programm begegebenen Profilen für die Epson-Papiere lassen sich auch bei anderen Fabrikaten mit beiden Programmen passable Resultate erreichen. Diese „Beigaben“ fallen naturgemäß beim ABW-Treiber etwas reichhaltiger aus. Bei einigen Druckertypen lohnt es sich möglicherweise, den Druckertreiber von der amerikanischen Webseite runterzuladen. Hatte vor Jahren festgestellt, dass diesen eine größere Vielfalt von Papierprofilen beiliegen. Für beide Druckprogramme lässt sich Ausstellungsqualität aber nur durch eine eigene Profilerstellung erreichen.

- Wünschbar wäre es, wenn es zu jedem Papier ein gutes S/W-Einstellprofil gäbe, so wie bei den ICC-Profildatenbanken der Papierhersteller für den Farbdruck. Wie oben dargestellt, gibt es aber unter Schwarz-Weiß-Enthusiasten verschiedene Standpunkte, z.B. Lineare L-Kurve versus 50/50-Kurve. Ein Hersteller müsste alle diese Standpunkte bedienen, was sicher nicht ökonomisch wäre. Mir ist leider auch kein Ort bekannt, wo man eigene Kurven/Profile hochladen könnte, um andere Enthusiasten vom Herstellungsaufwand profitieren zu lassen.

- Der Papiermarkt ist rätselhaft. Wie eine Google-Suche zeigt, gibt es eine große Menge an Papierhändlern mit einem großen Papierangebot. All diese Papiere müssen irgendwo hergestellt werden. Es ist unwahrscheinlich, dass es so viele Hersteller gibt, wie Papiernamen im Handel angeboten werden. Es müssen daher identische Papiere unter verschiedenen Namen im Umlauf sein. Findet man solche Korrespondenzen, so kann der Profilierungsaufwand entsprechend reduziert werden. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass ich die Papiere Ilford Galerie Premium Matt Duo 200, Tecco PD190 DUO Matt, Ilford Galerie Heavyweight Duo Matt und Tecco PD305 Duo Matt mit ein und demselben Profil bedrucken kann und erhalte Resultate, die sich messtechnisch nicht unterscheiden lassen.

Die Laufrichtung doppelseitig bedruckbarer Papiere

Doppelseitig bedruckbare Papiere werden häufig eingesetzt, wenn man ein Fotobuch gestalten möchte. In diesem Falle ist die Laufrichtung des Papiers ein zusätzlicher Aspekt der beachtet werden sollte. Falls man ein "richtiges Buch", d.h. ein gebundenes Buch erstellen möchte, sollte die Laufrichtung der Papierfasern parallel zum Buchrücken, d.h. zum Falz verlaufen. Falls die Buchseiten lediglich durch eine Spiralbindung zusammengehalten werden sollen, wird die Laufrichtung senkrecht zur Spiralbindung das Blättern erleichtern. Bei diesen Projekten ist man daher darauf angewiesen, dass der Papierhersteller die Laufrichtung angibt. Bei den im Downloadbereich gelisteten Papieren ist das aber nur beim Hahnemühle Photo Rag Book & Album der Fall.

Möchte man ein gebundenes Buch im Format DIN A4 gestalten, so wird man auf DIN A 3-Papier drucken wollen. In diesem Fall sollte die Laufrichtung entlang der kurzen Papierseite verlaufen, genannt "breitbahn". Beim Hahnemühle Photo Rag Book & Album-Papier ist dies garantiert. Nach meiner Erfahrung war das auch bei den HahnemühlePapieren Photo Rag Duo 276 sowie Matt Fibre Duo 210 der Fall, aber nicht spezifiziert. Bei der Ilford/Tecco Duo Combo war das aber durchgängig gerade andersherum. Diese eignen sich also wegen der falsch verlaufenden Laufrichtung nicht zum Buchbinden. Ich habe es trotzdem versucht. Zurückblickend bereue ich es. Selber ein Buch zu binden macht ungeheuer Spaß, und man nimmt sich dazu die nötige Zeit. Wenn zuletzt das Ergebnis aber nicht optimal ist, ist man enttäuscht. Daher mein Rat: Von Anfang an auf Papier mit der richtigen Laufrichtung drucken, auch wenn die Papierkosten etwas höher sind. Zudem habe ich beobachtet, dass auf Papieren der Ilford/Tecco Combo dunkle Stellen auf die gegenüberliegenden Buchseiten abdrücken. Offenbar werden bei diesen Papieren die Pigmente nicht vollständig in der Tintenempfangsschicht festgehalten. Habe versucht den Tintenauftrag zu reduzieren, was aber mit flauen Schatten bezahlt werden musste. Das habe ich bei der Hahnemühle-Combo nicht beobachtet.

Aus meiner Sicht eignen sich daher Papiere der Ilford/Tecco Combo nur zur Gestaltung von spiralgebundenen Büchern, bei denen die Laufrichtung senkrecht zur langen Seite verlaufen soll. In diesem Fall würde ich jeweils noch zusätzlich ein Trennblatt aus Transparentpapier (z.B. Hahnemühle No. 10 622 401) vorsehen, um den Abdruck der Schwärzen auf gegenüberliegenden Fotoseiten zu vermeiden.

Änderungsgeschichte

25.01.2021 - v2-ABW-Einstellungen für Ilford Galerie Premium Matt Duo 200:

Dieses Papier - sowie auch die offensichtlich gleich beschichteten Papiere Ilford Galerie Premium Heavyweight Duo Matt, Tecco PD190 DUO Matt und Tecco PD305 DUO Matt - weisen eine stark aufgehellte Basis auf, was durch die stark negative D50-b-Koordinate b=-8 dargestellt wird. Papiere, die so viel Weißmacher enthalten, lassen sich schlecht auf einen neutralen Grauton trimmen. Die Tinte muss schon sehr dicht aufgetragen werden, damit der Weißmacher verdeckt wird. Die v2-Version erhöht im ABW-Treiber die Horizontalkomponente um eine Einheit. Die vorher etwas grünlich getünchten Mitteltöne gehen so etwas harmonischer in die warm getönten Töne des vollen Schwarz-Auftrags über. Der QTR-Treiber erlaubt etwas gezieltere Eingriffe in den Tintenton, so dass damit bei diesen Papieren die Anmutung der Grauverläufe etwas harmonischer ausfällt.